知れば知るほど奥が深い漢方の世界。患者さんへのアドバイスに、将来の転職に、漢方の知識やスキルは役立つはず。薬剤師として今後生き残っていくためにも、漢方の学びは強みに。中医学の基本から身近な漢方の話まで、薬剤師・国際中医師の中垣亜希子先生が解説。

第110回 「肉桂(桂皮)」の効能 シナモンやニッキとの違いとは?

寒い季節にはチャイやシナモンティー、ホットワインが飲みたくなりますね。お茶やお菓子に用いられる「シナモン」や「ニッキ」は、われわれ日本人にも身近なスパイスで、その特徴的な香りから「漢方薬ですか?」とよく質問されます。

中薬として用いられるのは肉桂(桂皮)ですが、味も香りもよく似ています。今回は肉桂(桂皮)の効能や使われ方、シナモンやニッキとの違いを解説します。

1.肉桂(桂皮)とは?

肉桂(ニッケイ)は桂皮(ケイヒ)とも呼ばれ、漢方薬として使われる場合は一般に乾燥させたものを用います。

日本薬局方では「本品は Cinnamomum cassia J. Presl (Lauraceae) の樹皮又は周皮の一部を除いた樹皮である」と、定められています。以降、本記事では「肉桂」という表記で統一します。

肉桂、桂枝、シナモン、ニッキの違い

肉桂と似た味と香りのものに、シナモン、ニッキ、桂枝(ケイシ)があります。これらは、厳密には異なる植物からできていますが、肉桂と同じクスノキ科で親戚関係にあり、おおざっぱな中医学的な効能は似通っていると思われます。

それぞれ多少の個性はあるものの、味や香りが似ているためか、肉桂やニッキもシナモンとして出回っていることがあるようです。具体的な基原植物や使用目的などの違いは、以下のとおりです。

・基原植物と使用部位

クスノキ科 Lauraceae のケイ Cinnamomum cassia BLUME およびその他同属植物の幹皮

・産地

ベトナム、中国

特にベトナム産は香り高く辛味が強いため効能も高く、上質とされる。

・使用目的

薬物(中薬)

・味や香りの特徴

薬物として用いられるだけあって、精油成分が豊富で濃く、匂いも味も強い傾向。

甘みも辛味もあるが、食用のシナモンに比べると甘みは少なく、辛味が強い。

・基原植物と使用部位

クスノキ科 Lauraceae のセイロンニッケイ Cinnnamomum verum

・産地

スリランカ、インドなど

・使用目的

お菓子、お茶、お料理のスパイス。シナモンスティックとしてお茶やアルコールに添えられることも。

・味や香りの特徴

上品な香りと甘みが特徴。肉桂のような辛味はあまり無い。

・基原植物と使用部位

クスノキ科 Lauraceae のニッケイ(日本桂皮) Cinnnamomum sieboldii の根皮。単に肉桂(日本)と呼ぶことも。「肉桂(中国)」と「肉桂(日本)=ニッキ」は基原植物が異なる。

・産地

日本

・使用目的

八つ橋やニッキ飴などのお菓子類。しかし、桂皮で代用されることもある。

・味や香りの特徴

強い香り、甘味と辛味。

・基原植物と使用部位

クスノキ科 Lauraceae のケイ Cinna momum cassia BLUME およびその他同属植物の若い細枝またはその樹皮

・産地

ベトナム

・使用目的

薬物(中薬)

・味や香りの特徴

桂皮やシナモンより軽い香り。

上記のうち中薬学の教科書に載っているのは、「桂皮」と「桂枝」です。どちらも同じ基原植物ですが、用いる部位が異なるため、乾燥した中薬の状態では、見た目も香りも異なります。個人的には、桂枝の方が桂皮より柔らかでおとなしい香りがするように感じます。また、桂枝は「辛温解表薬」、桂皮は「温裏薬」に分類されます。

桂枝は「桂枝湯」「桂枝茯苓丸」「桂枝加芍薬湯」「苓桂朮甘湯」「五苓散」などの処方に配合されています。ただし、日本の多くのエキス顆粒剤メーカーは、桂枝と桂皮の使い分けをしておらず、もともと桂枝を使うところに肉桂を入れています。

どちらも冷えに効きますので大抵は問題ないのですが、なにかしらの熱(虚熱や実熱)がこもっている人に肉桂を用いると、温める作用が強すぎるせいで不快な反応があらわれることもあります。

その場合は桂枝に差し替えると治まることがあるので、肉桂と桂皮は似ているようでやはり違いを感じます。

虚熱・実熱については、以下の記事でおさらいしてみてくださいね。

肉桂の四気五味(四性五味)とは?

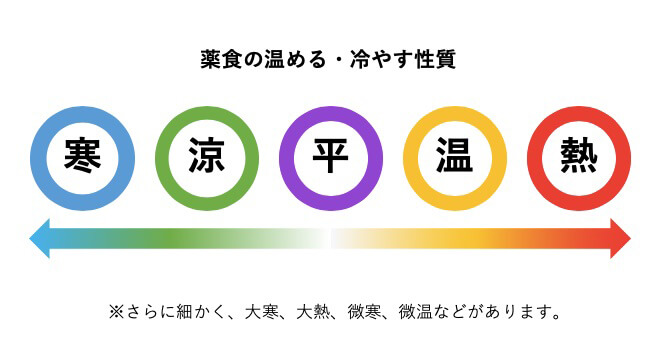

中薬・食物(薬食)には、四性(四気)と呼ばれる「寒・熱・温・涼」の4つの性質があり、さらに、温めもせず冷やしもしない、寒熱の偏りがないものは「平(へい)」と言います。肉桂(ニッケイ)は「熱性(書籍によっては、大熱性)」です。

■生薬や食べ物の「四気(四性)」

肉桂の四気五味(四性五味)は「熱性(大熱性)、辛・甘味」なので、次のような作用があることがわかります。

熱性は、温性より強く、カーッと温める。大熱性は熱性よりもさらに強い。

● 辛味=「通」「行」のイメージ。「通す」「行かせる」「巡らせる」。

「活血(かっけつ)」「発散」する作用、気血を巡らせるイメージ。

● 甘味=補う作用。

香りや辛味が強いということは、「通す」「巡らせる」作用が強いことを意味し、効能(身体にどう作用して変化を起こすか)にダイレクトに関係します。

また、肉桂は「腎・脾・心・肝のグループ」に作用し、これを中医学では「腎経・脾経・心経・肝経に作用する(帰経する)」と表現します。

2.肉桂の温裏散寒薬(おんりさんかんやく)としてのはたらき

中薬学の書籍では、肉桂は温裏散寒薬(おんり・さんかん・やく)に分類されます。温裏散寒薬は、辛温薬(しんおんやく)や辛熱薬(しんねつやく)など、「辛くて」「温かい(熱い)」性質を持つ薬物のことです。

中医学では香りがあることを辛味(からみ)といいます。私の感覚ではありますが、スパイシーさ(一般的に言う辛みに近い感覚)が強いほど、体内を薬が駆け巡る力が強く、それゆえ気血をかき回し、発散する力や温める力が強いように感じます。

辛味の本質は、「通」「行」「巡」です。つまり、気や血の流れを通し、発散し、邪気を追い出します。例えば、桂枝はカゼの初期の冷えの邪気(風寒邪)を散らして追い出し、同じく辛味のある陳皮は柑橘系の香りで気を通して湿気を吹き飛ばし、川芎(せんきゅう)はセリ科特有の良い香りで気を巡らせつつ血流を改善します。

🔽 陳皮について解説した記事はこちら

気虚(精神的にも肉体的にもパワー不足な状態・体質)をベースに、顕著な冷え or/and 顕著な水のダブつきが加わると、中医学では気虚から陽虚に呼び変えて対応します。

陽虚には「温裏散寒薬」あるいは「補陽薬」を用いて治療します(陽虚に対してこの二種のみで対応するという意味ではありません。体質に合わせて、補血薬や補気薬や利水薬など必要に応じて配合します)。

3.肉桂はどんな時に用いられるのか(使用例)

肉桂はありふれた生薬・スパイスであるがゆえに、自己判断による使用や誤治(間違った治療法、不適切な治療であって副作用とは呼ばない)によるトラブルを個人的には最もよく見聞きします。本記事で解説する使用例や注意点を念頭に置いて使うようにしましょう。

肉桂は冷えを温めるために用いますが、中医学的に「本物の冷え」と判断した場合に、というのが大前提です。

ご本人が「冷え」を感じるその感覚は事実ですから、一切否定するものではありません。けれども、「温めるべき本物の冷えか」「温めてはいけないニセモノの冷えか」を中医学的に分析する必要があります。

さらに、温めるべき本物の冷えがあったとしても、同時に熱も持っているケースがあります。冷えと熱が混在している場合は、両方を同時に治さなければ弊害が起きることもあります。

それでは、肉桂の使用例について見ていきましょう!

(2) 冷えによる痛みに:「散寒止痛(さんかん・しつう)」

(3) 化膿傾向の乏しい慢性の皮膚潰瘍に:「温通経脈(おんつう・けいみゃく)」

(4) 補気薬や補血薬に少量の肉桂を足して気血双補の効能を高める

(1) 腎と脾の陽虚に:「補火助陽(ほか・じょよう)」

腎の陽は根源的な温める力であり、これが不足した腎陽虚(じんようきょ)に用います。

● 腎陰は腎に貯蔵されている陰。

オーバーヒートしないようにする冷却水のようなイメージ。人体の液体成分。

● 腎陽は腎に貯蔵されている陽。

温めるパワー、人体のあらゆる代謝を動かすパワーのようなイメージ。

このように、腎陰と腎陽は全身の陰陽の根本です。腎の陰陽が五臓に配られて、肝の陰陽(肝陰・肝陽)・心の陰陽(心陰・心陽)……となって生理活動が営まれます。

肉桂は「腎の陽気」が不足(=虚)している腎陽虚で、手足の冷え・寒がり・足腰がだるくて力が入らない・インポテンツ・頻尿などの尿トラブルの症候に、附子・熟地黄・山薬・山茱萸などと一緒に用います。

代表方剤は、右帰飲・右帰丸・八味地黄丸などです。

また、腎陽虚に加えて脾陽虚もある「脾腎陽虚」で、寒がり・お腹が冷える(お腹が冷えると調子が悪くなる)・腹痛・泥状~水様便・食欲不振などの症候に、乾姜・白朮・附子・人参などと用いられます。

代表方剤は、附子理中丸(ぶしりちゅうがん)などです。

(2) 冷えによる体の色々な痛みに:「散寒止痛(さんかん・しつう)」

冷えを発散し、冷えによる痛みを改善します(散寒止痛)。以下は、どれも臨床で繁用される使い方です。

● 冷えによる月経痛→熟地黄・当帰などと用いる

● 冷えによる腰痛→独活・途中などと用いる

(3) 化膿傾向の乏しい慢性の皮膚潰瘍に:「温通経脈(おんつう・けいみゃく)」

化膿傾向の乏しい慢性の皮膚潰瘍などの外科疾患に、熟地黄・鹿角膠などと用いられます。

代表方剤は、托裏散(たくりさん)・陽和湯(ようわとう)です。

🔽 鹿角膠について解説した記事はこちら

そのほか、「温通経脈(経脈を温めて通す・流れを改善する)」の効能は、冷えて血流が悪い類の婦人科にまつわる種々のトラブル(冷え性、子宮など下腹部が冷えて痛む、月経痛、シコリ……など)に繁用されます。

(4) 補気薬や補血薬に少量足して“気血を両方とも補う効能”を高める

補気薬や補血薬のなかに少量の肉桂を足して用いることで、陽気を通して内臓の働きを助けて代謝を活性化し、気血の生長を鼓舞します(気血双補:きけつそうほ)。

代表方剤は、十全大補湯(じゅうぜんだいほとう)や人参養栄湯(にんじんようえいとう)などです。

4.肉桂の効能を、中医学の書籍をもとに解説

ここでは中薬学の書籍で紹介されている肉桂(桂皮)の効能を見ていきましょう。効能の欄には、四字熟語のような文字が並んでいます。一瞬ギョッとするかもしれませんが、漢字の意味から効能のイメージを掴むのに役立ちます。

【分類】

温理散寒薬

【処方用名】

肉桂・上玉桂・玉桂・桂心・紫油桂・官桂・安桂・薄桂・桂皮・ケイヒ。

【基原】

クスノキ科 Lauraceae のケイ Cinna momum cassia BLUME およびその他同属植物の幹皮。

【性味】

辛・甘、熱(大熱)。

【帰経】

腎・脾・心・肝。

【効能】

補火助陽(ほかじょよう)、散寒止痛(さんかんしつう)、温通経脈(おうつうけいみゃく)。

【臨床応用】

1.腎陽不足・命門火衰で、畏寒肢冷、腰膝軟弱、陽萎、尿頻などの症候に用いる。脾腎陽衰で脘腹冷痛、食少便溏に及ぶ症候に用いる。肉桂は辛熱純陽で命門之火を温補することができ、益陽消陰するため、下元虚冷を治療する要薬である。

よく、附子、熟地黄、山茶萸などの温補肝腎薬とともに用いられる。

(処方例)桂附八味丸

脾腎陽衰のものには、附子、干姜、白术などの温補脾腎を配合する。

(処方例)桂附理中丸

もし、下元虚冷、虚陽上浮で、上熱下寒が見られれば、引火帰元する。

2.脘腹冷痛、寒湿痹痛、腰痛、血分有寒瘀滞による経閉、痛経などに用いる。肉桂は、散沈寒するだけでなく通血脉し、寒凝気滞や寒凝血瘀による痛証にもひとしく用いることができる。

单味の粉末を冲服するか、あるいは、その他の散寒止痛薬を配合して用いる。血分有寒で血行不暢のものには、当帰・川芎などの活血通経の薬物を配合する。

3.陰疽および気血虚寒、廱腫膿成不潰あるいは潰後久不収斂などの外科疾患に用いる。散寒温陽・通暢気血の効能を用いる。陰疽には、熟地黄、鹿角膠、麻黄などを配合する。

(処方例)陽和湯

気血虚には、黄耆、当帰などを配合する。

(処方例)托裏黄耆湯

〔臨床使用の要点〕

肉柱は辛甘・大熱で純陽であり、命門の火を補い引火帰原・益陽消陰に働くので、命門火表による下元虚冷や陽不化気による水湿停留・小便不利、あるいは虚陽上浮による上熱下寒、腎陽虚で生じた陽不振の悪食泄などに適する。

また、温通経脈・活血行の効能をもつので、経寒血滞の経閉不行・腹痛療療などに使用し、補陽活血・散寒止痛により沈寒適冷を消散するため、心腹冷痛・寒症作痛・腰膝寒庫・陰道流注などにも用いる。

【用量・用法】

2~5gを研末冲服する。一回1~2g。丸剤や散剤にしてもよい。煎じ薬にする際は後下。

【使用上の注意】

陰虚火旺・裏有実熱・血熱妄行・妊婦は禁忌。

※【分類】【処方用名】【基原】【性味()】は『中医臨床のための中医学』(医歯薬出版株式会社)より部分的に引用/【性味】【帰経】【効能】【応用】【用量】【使用上の注意】は『中薬学』(上海科学技術出版社)より部分的に抜粋し筆者が和訳・加筆したもの

このように、肉桂は陽虚で冷えがある状態の全身の色々な痛みや、冷えて血流が悪い、冷えて胃腸の調子が悪い、肉芽形成が上手くできないなど、内臓の弱り、足腰の弱り、婦人科系のトラブルと、さまざまなことに応用されます。中医内科的にも、中医婦科的にも、中医外科的にも活用される存在です。

5.肉桂の注意点

肉桂は熱性~大熱性のため、熱い性質・強く温め、巡らせる性質をもちます。したがって、『中薬学(上海科学技術出版社)』の肉桂の【使用上の注意】にあるように、“陰虚火旺・裏有実熱・血熱妄行・妊婦は禁忌。”です。

陰虚火旺(いんきょかおう)とは、潤い不足=“陰虚”によって“熱”が生じ、その熱(火)が旺盛であることを言います。すごくおおざっぱに言うと、冷却水不足によるオーバーヒート状態というイメージです。

裏有実熱(りゆうじつねつ)とは、内部(=裏)に実熱があること。身体の内部のことを裏といいます。

血熱妄行(けつねつもうこう)とは、熱が血分(けつぶん・人体の深い部分)に入って、血が暴走して出血しやすい状態にあることです。

まとめて平たく言うと、「何かしらの熱があるとき、その熱が虚熱であろうと、実熱であろうと、メンタルの熱であろうと、フィジカルの熱であろうと、そして、その熱のせいで出血があろうがなかろうが、とにかく基本的には使わない」ということです。

6.肉桂の有効成分は香りにあり

肉桂は辛味(≒芳香性を持つ)であることから、その主な有効成分が精油成分であることが明らかです。中薬学の書籍にも、「煎剤に用いる場合は、長く煎じず、後下する」とあります。つまり、長く煎じ過ぎる(煮過ぎる)と、精油成分が飛んで効きが落ちるため、後煎じ(あとせんじ・組み合わせる他の生薬を先に煎じて、煎じ終える数分前に加える)します。

もちろん、漢方処方のエキス顆粒剤もまた然りです。肉桂や紫蘇や薄荷など、辛味の中薬が配合されるエキス顆粒剤は、メーカーによる製造中の加熱などの具合によって、明確な効きの差があらわれます。

効きの差は製剤化の技術の差だけではなく、生薬の品質などのさまざまなことが関係します。

肉桂を含む漢方処方は日本では医薬品扱いです。気になる方は、まずは中医学の専門家にご相談なさってみてください。

参考文献:

・小金井信宏(著)『中医学ってなんだろう(1)人間のしくみ』東洋学術出版社 2009年

・内山恵子(著)『中医診断学ノート』東洋学術出版社 2002年

・丁光迪(著), 小金井 信宏(翻訳)『中薬の配合』東洋学術出版社 2005年

・凌一揆(主編)『中薬学』上海科学技術出版社 2008年

・中山医学院(編)、神戸中医学研究会(訳・編)『漢薬の臨床応用』医歯薬出版株式会社 1994年

・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための中薬学』医歯薬出版株式会社 2004年

・翁 維健(編集)『中医飲食営養学』上海科学技術出版社 2014年6月

・日本中医食養学会(編著)、日本中医学院(監修)『薬膳食典 食物性味表』燎原書店 2019年

・許 済群(編集)、王 錦之(編集)『方剤学』上海科学技術出版社 2014年

・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社 2004年

・伊藤良・山本巖(監修)、神戸中医学研究会(編著)『中医処方解説』医歯薬出版株式会社 1996年

・李時珍(著)、陳貴廷等(点校)『本草綱目 金陵版点校本』中医古籍出版社 1994年