役員変更命令メーカーのみ~薬機法改正取りまとめ了承 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会

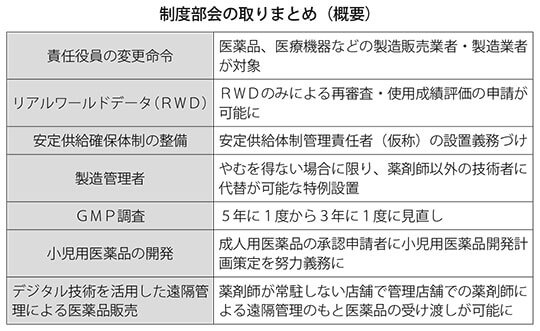

厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会は昨年12月26日、「医薬品医療機器等法制度改正に関する取りまとめ」を了承した。責任役員の変更命令は医薬品、医薬部外品、医療機器、再生医療等製品などの製造販売業者・製造業者に限定し、薬局・ドラッグストアは対象から外した。ドラッグラグ・ロス対策では、成人向け医薬品の承認申請者に小児用医薬品開発計画策定を努力義務とするほか、安定供給確保体制を整備するため、安定供給体制管理責任者の設置を義務づける。近く取りまとめの最終版を公表し、今月から始まる通常国会に薬機法改正案を提出する予定だ。

行政処分事案の中には責任役員が率先して違法行為を行う事例が見受けられることを受け、責任役員が原因で薬事に関する法令違反が生じた場合など、保健衛生上の危害の発生やその拡大を防止するために特に必要な場合には、責任役員の変更を命ずることができる旨を薬機法で規定する。

薬局についても、偽造医薬品や薬歴未記載などの問題が相次いでいることを背景に、対象職種に入れるよう求める意見が出た。厚労省は「前回の法改正以降の行政処分の状況、小売違反が発生した場合の国民の影響の大きさなどを検討し、メーカーに限定するのが適当と判断した」と説明している。

実臨床のリアルワールドデータ(RWD)の利活用を促す。RWDのみによる再審査・使用成績評価の申請や、医薬品・医療機器等の承認申請に当たってもRWDによる申請が可能であることを明確化する。

GMP調査は現行の「5年に1度」から「3年に1度」の頻度に見直す。調査の実施頻度を増やす一方で、事前のリスク評価で低リスクと評価された製造所は「調査不要」とし、リスクが高い製造所に対して高頻度で実地調査を行えるようリスクベースに基づくメリハリをつけたGMP適合性調査に移行する。

成人用医薬品の承認申請者には小児用医薬品の開発計画策定を努力義務として課す。再審査期間として10年が設定されている医薬品について小児用医薬品の開発計画を策定する場合にも再審査期間を延長できるよう上限を12年に引き上げるべきと提言した。

医薬品販売制度では、20歳未満には乱用の恐れのある医薬品の大容量製品・複数個による販売を禁止するなど規制を強化する。販売方法も双方向でのやり取りが可能なオンライン・対面のみとする。

その一方で、デジタル技術を活用した薬剤師等の遠隔管理による医薬品販売を認める。薬局・店舗販売業の薬剤師による遠隔での管理のもと、薬剤師が常駐しない店舗で医薬品を受け渡すことを可とする。管理店舗と受渡店舗は同一店舗とし、制度導入後の検証を踏まえより広範囲での制度導入も検討すべきとした。

調剤業務の一部外部委託も制度化する。その際、国家戦略特区の実証事業の状況も踏まえ、受託側・委託側の薬局における必要な基準を設定すると共に、両薬局の開設者・管理薬剤師にかかる義務や責任を法令上規定すべきとした。

出典:薬事日報

薬+読 編集部からのコメント

厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会が「医薬品医療機器等法制度改正に関する取りまとめ」を了承。責任役員の変更命令は医薬品、医薬部外品、医療機器、再生医療等製品などの製造販売業者・製造業者に限定し、薬局・ドラッグストアは対象外としました。