学べば学ぶほど、奥が深い薬の世界。もと製薬企業研究員のサイエンスライター・佐藤健太郎氏が、そんな「薬」についてのあらゆる雑学を綴るコラムです。

10年ぶりのノーベル賞日本人ダブル受賞!2025年の生理学・医学賞と化学賞を解説

2025年のノーベル賞は、坂口志文・大阪大学特任教授に生理学・医学賞が、北川進・京都大学特別教授に化学賞が授与されることになりました。日本人のダブル受賞は10年ぶりのことです。

生理学・医学賞:制御性T細胞(Treg)とは?

受賞対象となった坂口氏の業績は「末梢性免疫寛容に関する発見」でした。免疫は体内に侵入した病原体を撃退してくれるありがたいシステムですが、暴走して自分の体を攻撃してしまうと、厄介な病気を引き起こします。いわゆる自己免疫疾患です。

これを防ぐため、免疫系をうまく制御する細胞があるのではと考えられてきました。その有無については長年にわたる議論がありましたが、坂口氏は実験的にその存在を示すことに成功したのです。

この細胞は、制御性T細胞(Tregと略されます)と命名され、自己免疫疾患、アレルギー、がんなどの研究に大きな進展をもたらしました。もちろん創薬の分野にも、その影響は及んでいます。

中でも中外製薬は、坂口氏のグループと提携し、Tregのメカニズムの解明及びその医療応用に向けて共同研究を行っています。

参考:「制御性T細胞」をつくる・増やす-中外製薬と大阪大学免疫学フロンティア研究センターの共同研究チームが挑む細胞療法の可能性|中外製薬

たとえばTregは、がん治療の際には敵として働きます。免疫系ががん細胞を攻撃しようとする際、Tregはこれを防ぐように作用するのです。実際、ある種のがん組織ではTregの割合が増えており、これががん細胞に対する免疫応答を低下させます。そこで、がん組織からTregを除去する治療法が考えられ、臨床試験が進められています。

また、患者のTregを採取し、体外で増殖させた上で体内に戻し、免疫のバランスを回復する「CAR-Treg療法」なども研究が進められています。これに関しては中外製薬の他、旭化成と国立がん研究センターの共同研究も行われており、2027年の販売を目指しているということです。

参考:国がんと旭化成、CAR-T細胞療法で共同研究|日経バイオテクONLINE

臓器移植にも、応用が考えられています。肝臓や腎臓などを移植した後、何も処置をしなければ拒絶反応が起き、生着しません。移植された臓器も生体から見れば「他者」ですので、免疫系の攻撃対象となってしまうためです。

そこで移植後の患者には、免疫抑制剤が投与されるのが普通です。これによって拒絶反応を防ぐことができますが、特有の副作用の他、投与している間は感染症にかかりやすくなる上、服用が長期にわたった場合にはがん細胞の増殖も心配されます。

そこで、制御性T細胞を活性化することで免疫寛容を誘導し、免疫抑制剤の服用を不要にする研究が進められています。すでに小規模な臨床試験で好結果を収めており、2026年の実用化を目指して試験が実施中です。

いってみれば、Tregの発見によって、免疫の強化と抑制の両方が可能になったといえます。細胞治療技術の進展と相まって、今後さらに多くの新薬がこの分野から登場することになりそうです。

化学賞:金属有機構造体(MOF)とは?

一方、ノーベル化学賞は北川進・京都大学特別教授が受賞しました。受賞の対象となった業績は「金属有機構造体(MOF)の開発」です。

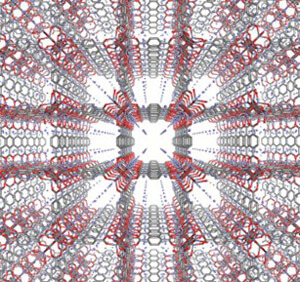

MOFは、一言でいえばジャングルジムのような形状の高分子です。金属に結合しやすい原子団を複数持った有機分子と、金属イオンを化合させることで、丈夫な構造が自然に組み上がるのです。

MOFの一例

MOFは、極めて目の細かいスポンジのような構造ですので、内部の空間に小さな分子を吸着することができます。これによって、今まで難しいとされてきた、気体のふるい分けが可能になりました。

たとえば、窒素や酸素は素通りさせ、二酸化炭素だけを捕まえるMOFが作り出されています。このMOFは、温室効果ガスだけを吸収する材料として実用化が進められています。ノーベル賞委員会の解説でも、こうした点が強調されていました。

ではMOFは医薬分野には関係ないかというと、そんなこともありません。たとえばMOFをドラッグデリバリーに用いる研究があります。内部空間に薬剤分子を閉じ込め、患部まで到達すると酸などの刺激で崩壊し、薬剤を放出するというものです。この場合MOFの材料としては、アミノ酸やシクロデキストリンなど生体適合性の高い化合物が用いられます。

またMOFは、創薬の過程における化合物の分析にも応用が図られています。未知の化合物の構造を決定するために、最も信頼のおける手法はX線結晶解析です。化合物の結晶にX線を照射し、得られた像を解析することで、構造を詳しく割り出すというものです。

ただし、この方法の泣き所は、結晶化が難しい化合物がある点です。こうすれば必ず結晶化するという一般的な方法はなく、様々な条件を試行錯誤する他ありません。

そこで、ある種のMOFに化合物を吸収させると、内部空間の決まった位置に吸着されるため、この状態でX線結晶解析を行う手法が編み出されました(結晶スポンジ法)。どうしても結晶化しない化合物や、極めて微量しか得られないものでも解析が可能なため、代謝物の構造決定などに威力を発揮します。

ノーベル賞を獲る研究ともなると、やはり広い範囲に影響が及ぶものです。今後もまだまだ、その影響は広がっていきそうです。