【厚労省調査】後発品供給「悪化した」4割~選定療養で浸透も在庫なく

昨年11月における後発品の供給状況が2023年11月時点に比べて「悪化した」と答えた薬局が全体の約4割に上ることが、厚生労働省の24年度診療報酬改定の結果検証にかかる特別調査で判明した。長期収載品の選定療養制度の導入もあり、後発品調剤割合が「90%以上」の薬局は66.1%に急拡大した一方、後発品の調達には大きな不安を抱えているようだ。一般診療所、病院に対する調査でも23年6月時点に比べ「悪化した」との回答がそれぞれ53.4%、63.3%に達し、歯科診療所では「後発品処方割合が減った」が約15%と大幅に増えるなど、多方面で医薬品不足が深刻化している。

9日の中央社会保険医療協議会診療報酬改定結果検証部会で報告した。調査は、昨年6月に実施された24年度診療報酬改定による後発品の調剤状況や備蓄状況などを調べ、610薬局、339診療所、229病院、240歯科診療所から回答を得た。

昨年11月時点の後発品調剤割合が「90%以上」の薬局は全体の66.1%を占め、前回調査の33.3%から急拡大した。ただ、後発品の供給体制に対する認識では84.1%の薬局が「支障を来している」と回答し、「影響はあるが大きな支障はない」の14.9%を大きく引き離した。

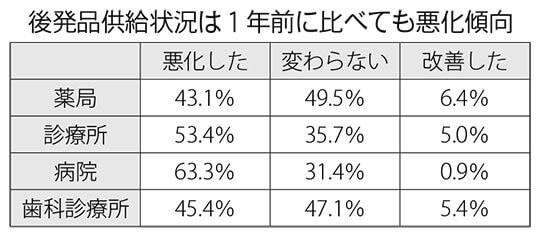

23年11月と昨年11月を比較した後発品の供給体制では、「改善した」はわずか6.4%にとどまり、「変わらない」が49.5%、「悪化した」が43.1%となった。

一般名処方の処方箋を持参した患者のうち後発品を調剤しなかった理由についても、「患者の意向」が53.4%から33.3%へ減少し、「保険薬局の備蓄」が30.2%から37.8%に増加するなど安定供給が課題となっていた。

長期収載品の選定療養導入を受け、長期収載品の銘柄名で処方された医薬品のうち「後発品へ変更して調剤した」は73.6%、「長期収載品を調剤した」は25.4%だった。長期収載品を調剤した医薬品のうち「処方箋に『患者希望』が指示されていた」のは17.8%、「処方箋に『変更不可(医療上必要)』が指示されていた」は23.3%だったが、「後発品の在庫状況等を踏まえ、後発品の提供が困難で長期収載品を調剤せざるを得なかった」は43.9%に上った。

一般診療所・病院に対する調査でも、昨年11月と23年6月を比較した後発品の対応における業務量が「増えた」と回答した施設が診療所では54.6%、病院では72.1%と多かった。

後発品の供給体制の変化についても診療所調査では「改善した」が5.0%、「変わらない」が35.7%、「悪化した」が53.4%、病院調査では「改善した」が0.9%、「変わらない」が31.4%、「悪化した」が63.3%と厳しい状況が続く。

歯科診療所でも23年6月と比較した後発品の供給体制が「悪化した」45.4%、「変わらない」47.1%で拮抗していた。同じ質問を行った前回調査では「悪化した」が15%、「変わらない」が70%との結果だったことを踏まえると、供給状況が悪化している傾向がうかがえた。外来の院外処方の割合が「100%」の施設が全体の5%に上った。

🔽 長期収載品の選定療養について解説した記事はこちら

出典:株式会社薬事日報社

薬+読 編集部からのコメント

2024年11月における後発品の供給状況が、2023年11月時点に比べて「悪化した」と答えた薬局が全体の約4割に上ることが、厚生労働省の2024年度診療報酬改定の結果検証にかかる特別調査で判明しました。