知れば知るほど奥が深い漢方の世界。患者さんへのアドバイスに、将来の転職に、漢方の知識やスキルは役立つはず。薬剤師として今後生き残っていくためにも、漢方の学びは強みに。中医学の基本から身近な漢方の話まで、薬剤師・国際中医師の中垣亜希子先生が解説。

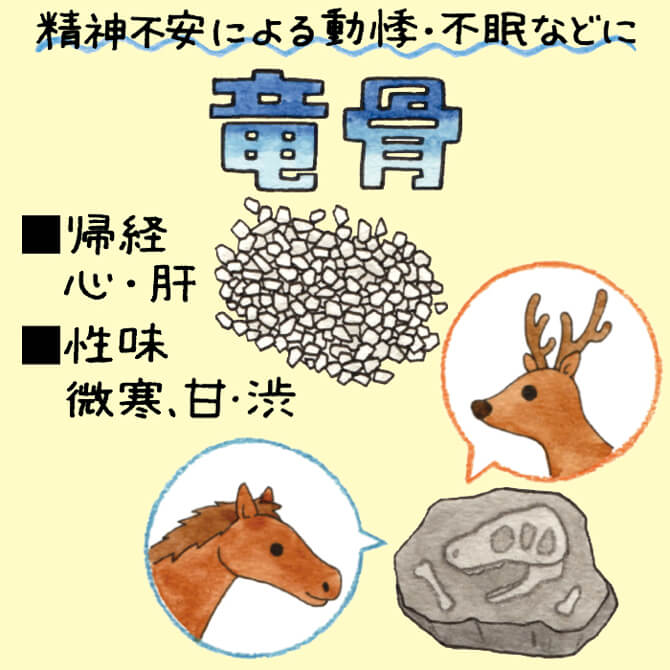

第112回 「竜骨(リュウコツ)」の効能 気持ちを安らげ落ち着かせる

漢方薬は草根木皮はもちろん、動物性のものや、鉱物などもその材料に用いられます。その中にはギョッとする素材もあって、個人的にはワクワクします。今回ご紹介する「竜骨」もそのひとつ。今回は「竜骨」の効能や使われ方を見ていきましょう。

1.竜骨(リュウコツ)とは

漢方薬には、本当にいろいろなものが使われます。草根木皮は当たり前で、ヤモリにヘビ、赤ちゃんのおしっこ、人毛を炭にしたもの、人のミイラ、さらにはかまどの土や真珠、動物の生殖器、ムカデ、ゴキブリ…これらも中医学ではれっきとした薬物です。

これらの効能がわかってしまうのもすごいことですし、なんだか謎めいていますよね。魔女が「ヒッヒッヒッ」と笑いながら大鍋で作るスープのようでロマンを感じます。そして、中医学では大昔の化石も薬にしてしまいます。

「竜骨」は古代(おもに新生代)の大型哺乳動物の化石のこと。主なものにゾウ類・サイ類・ウマ類・シカ類・ウシ類などがあります。化石は限りあるもので貴重ですから、まだ滞りなく流通していることを、個人的にはありがたく感じています

竜骨は「重鎮安神薬(じゅうちん・あんじん・やく)」に分類され、平たく言うと、精神安定作用があり、気持ちを落ち着かせてくれる効能があります。

竜骨(リュウコツ)の四気五味(四性五味)とは

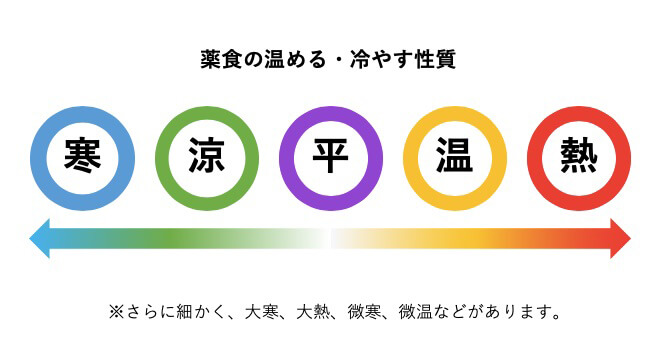

中薬・食物(薬食)には、四性(四気)と呼ばれる「寒・熱・温・涼」の4つの性質があり、さらに、温めもせず冷やしもしない、寒熱の偏りがないものは「平(へい)」と言います。竜骨(リュウコツ)は「微寒性(書籍によっては、平性)」です。

■生薬や食べ物の「四気(四性)」

竜骨(リュウコツ)の四気五味(四性五味)は「微寒性(平性)、甘・渋味」なので、次のような作用があることがわかります。

● 甘味=補う作用。(→よどみを生む)

● 渋味(しぶみ)=収斂(しゅうれん)作用・収渋(しゅうじゅう)作用。渋味で引き締めて、渋らせて、せき止める。収斂のチカラで、あちこちに散らかるのを抑え込み、あるべきところに落ち着けるイメージ。

また、竜骨(リュウコツ)は「心・肝のグループ」に作用し、これを中医学では「心経・肝経に作用する(帰経する)」と表現します。

重鎮安神薬(じゅうちんあんじんやく)とは

中薬学の書籍では、竜骨は「重鎮安神薬」に分類されます。

「安神薬(あんしんやく・あんじんやく)」は、精神安定作用・鎮静作用をもつ薬物の総称です。安神薬の「安(あん)」は「安らげる」という意味、「神(しん)」とは、ざっくり言えば、「心(こころ)」「精神」といった意味です。

安神薬は、さらに「重鎮安神薬」と「養心安神薬(ようしん・あんじん・やく)」の2つに分類されます。

■安神薬の2つの分類

例:竜骨、牡蛎、琥珀、水晶、真珠…など

● 養心安神薬:主に植物薬。養心滋肝する(心と肝を補う)ため、養心安神薬と呼ばれる。

例:竜眼肉、遠志、酸棗仁、夜交藤…など

重鎮安神薬は実証に、養心安神薬は虚証に用いられることが多いですが、虚実狭雑証には併用して効果を高めます。

🔽 中医学における「虚実」の考え方について解説した記事はこちら

重鎮安神薬は、その重さが鎮静安神に働き、陽気の躁動(このケースでは陽気が浮き上がって動きまわって悪さするイメージ)による動悸・不眠・狂躁・痙攣・煩躁などの治療に用いられます。

ただし、重鎮安神薬は、浮陽(浮き上がった陽気)を鎮定する(鎮めて落ち着かせる)ことはできても、浮陽を引き起こした原因を除くことはできません。したがって、根本原因を治療する薬物を配合する必要があります。

2.竜骨(リュウコツ)はどんな時に用いられるのか(使用例)

竜骨は、主に以下の4パターンで用いられます。具体的な例を見ていきましょう!

(2)引き締めて体液などの漏れをせき止める:「収斂固渋(しゅうれん・こじゅう)」

(3)陰虚陽亢による頭のふらつき・めまいなどに:「平肝潜陽(へいかん・せんよう)」

(4)皮膚の潰瘍に:「生肌斂瘡(せいき・れんそう)」

(1)精神不安による動悸・不眠などに:「鎮心安神(ちんしん・あんじん)」

竜骨はその精神安定作用・鎮静作用により、心神不寧の動悸・健忘・不眠・多夢・驚きやすいなどの症候に、酸棗仁(さんそうにん)・茯苓(ぶくりょう)・遠志(おんじ)などと組み合わせて用いられます。

(方剤例)桂枝加竜骨牡蠣湯、柴胡加竜骨牡蠣湯、枕中丹、安神定志丸

通常、竜骨は単品よりも、症状を引き起こしている根本原因を治療する薬物と組み合わせて用います。

(2)引き締めて体液などの漏れをせき止める:「収斂固渋(しゅうれん・こじゅう)」

「分泌物」や「排泄物」など、人体から出てくる形のあるモノ(=有形のモノ=陰)は、然るべきタイミングで、出すべき量が出てくるべきであり、いつでもどこでも漏れてしまう(漏れ過ぎてしまう)のでは困ります。

汗・大便・小便、男性なら精液、女性なら経血・帯下(おりもの)・胎児などが上記にあたります。例えば、汗をかき過ぎる、尿が漏れる、経血量が多すぎる…などは異常にあたります。

中医学では、日中に汗をかき過ぎる場合を自汗(じかん)といいます。気温や服装に関係なく日中にしきりとかく汗で、活動時に悪化します。もともと虚弱な体質で、少し動いただけでダラダラと汗をかくのが特徴です。

一方、寝汗は盗汗(とうかん)といいます。寝ているときに発汗し、目が覚めると汗は止まっています。

気の不足(気虚)により汗を調節する力が不足している場合は、黄耆・白朮などの補気薬に、収渋作用(引き締めて漏れ出ないようにする作用)のある竜骨をあわせて用います。

根本治療にあたるのが主に補気薬の部分で、かき過ぎる汗を引き締めて調節するのが竜骨です。

また、陰虚の盗汗には、生地黄・白芍・麦門冬などと用います。腎虚による遺精(不随意の射精)には熟地黄・韭子などと用い、遺尿(尿漏れ)には桑螵蛸などと用います。

(方剤例)金鎖固精丸、竜骨湯

さらに、脾虚による慢性の下痢には白朮・訶子・赤石脂などと用い、崩漏(ほうろう:性器出血・月経過多)や帯下には黄耆・山薬・牡蠣・海螵蛸などと用います。

このように、根本原因を治療する薬物と組み合わせて用います。

(3)陰虚陽亢による頭のふらつき・めまいなどに:「平肝潜陽(へいかん・せんよう)」

陰(潤い)が不足したために、相対的に多い陽(陽気・温めるパワー)が上へ突き上げたりして悪さをすることを陰虚陽亢(いんきょ・ようこう)と言います。

陰虚陽亢による頭のふらつき・めまいなどに、牡蛎・白芍・菊花・釣藤鈎などと用いて治療します。

(方剤例)鎮肝熄風湯

(4)皮膚の潰瘍に:「生肌斂瘡(せいき・れんそう)」

竜骨の粉末を外用すると、痒み・湿疹・長期間治らないただれなどに効果的です。皮膚の潰瘍や外傷出血などに、明礬(みょうばん)などと一緒に粉末にして外用したりします。

3.竜骨(リュウコツ)の効能を、中医学の書籍をもとに解説

ここでは中薬学の書籍で紹介されている竜骨の効能を見ていきましょう。効能の欄には、四字熟語のような文字が並んでいます。一瞬ギョッとするかもしれませんが、漢字の意味から効能のイメージを掴むのに役立ちます。

竜骨(リュウコツ)

【分類】

安神薬(のうちの重鎮安神薬)

【処方用名】

竜骨・花竜骨・生竜骨・煅竜骨・リュウコツ。

【基原】

古代(おもに新生代)の大型哺乳動物の化石。種々の原動物が知られ、おもなものにゾウ類のStegodon orientalis OWEN、サイ類のRhinoceros sinensis OWEN、ウマ類のHipparion sp.、シカ・ウシ類のGazella gaudryi SCHL.などがある。

【性味】

甘・渋、微寒。

【帰経】

心・肝。

【効能】

平肝潜陽・鎮静安神・収斂固渋。

【応用】

1.陰虚陽亢による煩躁易怒・頭暈目眩などの証に用いる。竜骨は、平肝して浮陽を潜斂することができる。牡蛎・白芍・代赭石などと共に用いる。

(処方例)鎮肝熄風湯

2.神志不安、心悸不眠、惊癇、癲狂などの証に用いる。竜骨は鎮静安神する。朱砂、遠志、酸棗仁などを配合して用いる。牡蛎を共に用いる。

(処方例)救逆湯

3.遺精・帯下・虚汗・崩漏などの証に用いる。竜骨は収斂固渋の効能をもつ。腎虚による遺精の治療には、牡蛎・沙苑蒺藜・芡実などを配合する。帯下赤白および月経過多の治療には、牡蛎・海螵蛸・山薬などを配合する。虚汗の治療には、よく、牡蛎・五味子などを配合する。

このほか、煅竜骨の粉末を外用すると、吸湿作用や斂瘡作用があり、湿瘡痒疹および長期間治らないただれに使用できる。

【参考】

鎮心安神・潜陽には生用し、収斂固脱には煅用する。

【用量・用法】

9~15g。煎服。外用には適量。

【使用上の注意】

(1)湯剤では先煎する。

(2)収斂の効能が強いので、湿熱や実邪には禁忌。

【附薬 龍歯(リュウシ)】

竜骨の基原と同じで、古代の多種の大型哺乳動物の牙歯の化石。竜骨を採掘する際に、龍歯を採集する。砕いて生用するか煅用する。性味は、甘・渋、涼。鎮惊安神作用をもつ。惊癇、心悸心煩、失眠、多夢などの証に用いる。用量は竜骨に同じ。

※【分類】【処方用名】【基原】【性味】【参考】【用量】【使用上の注意】は『中医臨床のための中医学』(医歯薬出版株式会社)より部分的に引用/【性味】【帰経】【効能】【応用】【附薬 龍歯】は『中薬学』(上海科学技術出版社)より部分的に抜粋し筆者が和訳・加筆したもの

このように、竜骨はメンタルのトラブル・フィジカルのトラブルの両方に用いられます。さらに、内服だけでなく、粉末状にして外用もできます。また、龍歯(リュウシ)といって、特に牙歯の部分は、特に精神安定作用があるとされて用いられます。

「とっちらかったものを落ち着かせる」「浮き上がって突き上げているものを抑えて鎮める」「漏れるべきでないものが漏れているときにせき止める」といったイメージで用いられます。

繰り返しになりますが、竜骨はこれらの仕事をしてくれますが、根本原因を取り除くわけではありません。大切なのは、それらを引き起こしている根本的な原因を明らかにし、根本原因をつかんで離さず治療することです。

4.竜骨(リュウコツ)の注意点

『中薬学(上海科学技術出版社)』の竜骨の【使用上の注意】に“(1)湯剤では先煎する、(2)収斂の効能が強いので、湿熱や実邪には禁忌”とあります。その理由は以下のとおりです。

(1)湯剤では先煎する

竜骨は骨ですから有効成分を煮出すのに時間を要します。したがって、他の生薬より先に竜骨を煎じ(先煎:さきせん)、その後に他の生薬も一緒に入れて煎じます。時間は必要に応じて決まります。

(2)収斂の効能が強いので、湿熱や実邪には禁忌

内部に強い邪気や湿熱(しつねつ)がこもっているときは、竜骨の強い収斂作用がこれらをさらにこもらせてしまうため、基本的には用いません。

ただし、基本的には用いないというだけで、必要に応じて用いることもあるでしょう。例えば、湿熱邪を除く柴胡加竜骨牡蠣湯は、湿熱がある状態に用いますが、処方名からわかるように竜骨が含まれています。このように、竜骨がどうしても必要なケースでは、湿熱などの実邪を除きつつ、竜骨を用いることもあります。

竜骨を含む漢方処方は日本では医薬品扱いとなります。気になる方は、まずは中医学の専門家にご相談なさってみてください。

参考文献:

・小金井信宏(著)『中医学ってなんだろう(1)人間のしくみ』東洋学術出版社 2009年

・内山恵子(著)『中医診断学ノート』東洋学術出版社 2002年

・丁光迪(著)、小金井 信宏(翻訳)『中薬の配合』東洋学術出版社 2005年

・凌一揆(主編)『中薬学』上海科学技術出版社 2008年

・中山医学院(編)、神戸中医学研究会(訳・編)『漢薬の臨床応用』医歯薬出版株式会社 1994年

・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための中薬学』医歯薬出版株式会社 2004年

・翁 維健(編集)『中医飲食営養学』上海科学技術出版社 2014年6月

・日本中医食養学会(編著)、日本中医学院(監修)『薬膳食典 食物性味表』燎原書店 2019年

・許 済群(編集)、王 錦之(編集)『方剤学』上海科学技術出版社 2014年

・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社 2004年

・伊藤良・山本巖(監修)、神戸中医学研究会(編著)『中医処方解説』医歯薬出版株式会社 1996年

・李時珍(著)、陳貴廷等(点校)『本草綱目 金陵版点校本』中医古籍出版社 1994年