疑義照会とは、薬剤師法24条によって義務付けられている薬剤師の重要な業務の一つです。「薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない」(薬剤師法第24条)と定められています。今回は、薬剤師が疑義照会をする上で知っておきたいポイントと注意点をお伝えするとともに、疑義照会により処方が変更になった事例と対処法を紹介します。

- 1.疑義照会とは?

- 2.疑義照会の種類

- 2-1.形式的疑義照会

- 2-2.薬学的疑義照会

- 2-3.薬剤師の薬学的疑義照会による医療費節減効果

- 3.薬剤師が疑義照会を行う上でのポイント

- 3-1.知識だけでなく経験も必要

- 3-2.全て疑義を行うわけではない

- 3-3.患者さんへの配慮も大切

- 3-4.医師との信頼関係を築くことも大切

- 4.薬剤師が疑義照会を行うときの注意点

- 4-1.要点をまとめて伝える

- 4-2.代替案を準備

- 4-3.医師への伝え方に配慮する

- 5.疑義照会の問い合わせ方法と会話例

- 5-1.電話で疑義照会を行う際の手順

- 5-2.FAXで疑義照会を行う際の手順

- 5-3.疑義内容の書き方のポイント

- 5-4.FAX後の対応パターン

- 6.薬剤師が行う疑義照会後に必要な記録事項の書き方

- 事例1)用法・用量が適応と異なる

- 事例2)処方内容がお薬手帳の記録と異なる

- 事例3)日数制限を超えた処方があった場合

- 7.実際に薬剤師が行った疑義照会のヒヤリ・ハット事例と対処法

- 事例1)処方医が患者さんの既往歴を知らなかったケース

- 事例2)処方医が患者さんのコンプライアンスを把握していなかったケース

- 8.薬剤師が疑義照会する意義は大きい

1.疑義照会とは?

疑義照会とは、処方箋の内容に不明点や疑問点がある場合、処方箋を発行した医師に問い合わせる業務を指します。薬剤師にとって、疑義照会は安全な投薬治療を行う上で欠かせないものです。処方箋自体の不備や処方内容を確認するだけでなく、患者さんの併用薬やアレルギーなどの体質など、さまざまな観点から処方箋をチェックします。疑問点が少しでもあれば疑義照会を行うことで、患者さんを健康被害から守ることにつながります。他にも、偽造処方箋による調剤の防止や医療費の削減など、疑義照会の必要性はさまざまです。

公益社団法人日本薬剤師会委託事業が行った「平成27年度全国薬局 疑義照会調査報告書」によると、応需処方箋の総枚数に対する疑義照会件数で算出された疑義照会率は2.74%でした。このうち、形式的疑義照会率は21.90%、薬学的疑義照会率は78.10%です。つ

まり、薬剤師が薬学的観点から、用法・用量、相互作用などをチェックし行った疑義照会率は2.14%ということになります。この数値は、ランダムに選出した薬局の7日間の処方箋枚数を調査し、それを基準として計算した参考値です。

非常に少ない割合に見えるかもしれませんが、平成27年度に発行された処方箋は約7億8818万枚。そのため、約1,687万枚もの処方箋に対して薬剤師が疑問点を持ったということになります。

疑義照会によって処方変更がなかったとしても、薬剤師が処方に納得して患者さんに薬をお渡しすることは、とても大切です。薬剤師はささいなことでも疑問に思ったら疑義照会をすることが、患者さんを健康被害から守ることにつながります。

2.疑義照会の種類

疑義照会には、形式的疑義照会と薬学的疑義照会の2種類があります。疑義照会を適切に行うためには、まず基本となる形式的疑義照会から学び、徐々に薬学的疑義照会の知識を深めるとよいでしょう。ここでは、それぞれの違いについて詳しく解説します。

2-1.形式的疑義照会

形式的疑義照会とは、処方箋の記載内容に不備がある場合に行う疑義照会のことです。薬の規格や用法・用量の記載漏れがあったり、医師の押印がなかったりした場合などが形式的疑義照会にあたります。特に医師の押印確認は、偽造処方箋による薬剤交付を防ぐために必ず確認しなければならない重要な項目です。偽造処方箋の中には、カラーコピーされたものもあるため、紙質がいつもと異なるといった違和感を察知した場合も、万が一を考えて形式的疑義照会が必要でしょう。

► 薬剤師におすすめの勉強法は?ノート・本・アプリの活用から勉強時間の確保まで

2-2.薬学的疑義照会

薬学的疑義照会は、薬学的観点から用法・用量、相互作用、副作用の可能性などをチェックし、疑問点があれば処方医に確認を行うことです。特に、処方された薬剤に対して慎重投与にあたる疾患を患っていたり、併用禁忌の薬剤となったりする場合には、患者さんの安全を確保するためにも必ず疑義照会をしなければなりません。処方内容によっては患者さんの命に関わることもあるので、薬学的疑義照会は注意深く確認する必要があります。

2-3.薬剤師の薬学的疑義照会による医療費節減効果

公益社団法人日本薬剤師会委託事業が行った「平成27年度全国薬局 疑義照会調査報告書」によると、年間推定薬剤費節減の推定金額が平成25年度調査では約82.3億円。27年度調査では約102.9億円となり、増加傾向にあります。

全国の薬局薬剤師が行う薬学的疑義照会により、重篤な副作用回避による潜在的な医療費の節減額は年間約133億円と算出されていることから、合わせて年間約236億円の医療費節減効果があるとされています。薬局薬剤師が行う疑義照会は、薬物の適正使用や偽造処方箋による薬剤交付の防止、薬剤による副作用の回避だけでなく、医療費節減への貢献が期待できます。

3.薬剤師が疑義照会を行う上でのポイント

疑義照会は知識や経験だけでなく、医師・患者さんとのコミュニケ―ションスキルも求められます。ここでは、薬剤師が疑義照会を行う上で知っておきたいポイントを見ていきましょう。

3-1.知識だけでなく経験も必要

形式的疑義照会は、処方箋が正しく成り立っているかを確認する作業です。処方箋に必要な記載内容をきちんと暗記して1つずつ確認するため、特別なスキルは必要ありません。

一方、薬学的疑義照会は薬剤師としての経験と豊富な知識が求められます。例えば、小児に処方された薬の用量は体重換算なのか、Von Harnack の換算表やAugsberger式で計算されたものかによって用量が変わることがあります(小児薬物療法テキストブックより)。

また、症状に合わせて適宜増減が可能な薬剤は、体重や年齢に比べて多かったり少なかったりすることもあるでしょう。医師の治療方針や適応外処方などで用量用法が変わることがあるため、薬学的疑義照会は知識や経験が求められる業務です。

3-2.全て疑義を行うわけではない

新人薬剤師は特に、全ての項目について疑義照会を行う必要があると考えてしまうこともあるでしょう。しかし、薬局によっては、あらかじめ病院と疑義照会が不要な項目について取り決めていることもあります。また、事前に医師から患者さんへ適応外での使用を説明しているケースもあり、内容に応じて疑義照会するべきかどうかを判断する必要があります。

3-3.患者さんへの配慮も大切

疑義照会を行う場合、患者さんへの配慮も欠かせません。問い合わせる前に、患者さんへ問い合わせ内容の確認や時間の了承を得ることが大切です。

薬剤師が疑問に感じる処方でも、患者さんと医師との間で何かしらのやりとりがあった可能性があります。気になった点を患者さんに伝え、医師から特別な指示があったかを確認した上で実施しましょう。

また、疑義照会は電話やFAXを利用するケースがほとんどで、ある程度の時間がかかってしまいます。そのため、疑義照会には回答に時間がかかる場合があることを事前に伝えておくことが大切です。このときに「30分ほど時間がかかる」など待ち時間の目安を伝えると、患者さんは薬局で待つのか、後日来局するのかを選択できます。

患者さんによっては、疑義照会を嫌がる場合があります。医師に問い合わせると決めつけた言い方は避け、まずは相談や質問を行い、お願いという形式で疑義照会の了承を得るとよいでしょう。

3-4.医師との信頼関係を築くことも大切

疑義照会は医師のミスや漏れを指摘する業務ともいえます。伝え方や言葉遣いはもちろん、医師との信頼関係が築けていることもスムーズな疑義照会を行うためのポイントです。

医師と信頼関係を築くためには、日頃から医師の考え方や価値観を知るために合同で勉強会を行うといったコミュニケーションの場を設けることも大切でしょう。疑義照会が必要な処方であっても、考えがあっての処方なのか、抜けやミスなのかを判断しやすくなるかもしれません。特に、最新情報が更新されやすい領域では治療方針も変わりやすいため、医師とのコミュニケーションの積み重ねが重要です。

4.薬剤師が疑義照会を行うときの注意点

実際に疑義照会を行うためには事前準備に加え、医師や患者さんへの配慮が欠かせません。ここでは、薬剤師が疑義照会を行う際の注意点についてお伝えします。

4-1.要点をまとめて伝える

医師は、他の患者さんの診察をしながら疑義照会に対応することもあるので、なるべく手短に要件をまとめて簡潔に伝えることが大切です。電話をかけてから疑義内容の伝え方を考えているのでは遅すぎます。疑義照会に慣れていない場合は、考えをまとめてから伝えたり、メモを使って要点をまとめたりすることで、スムーズに疑義照会が行えます。

4-2.代替案を準備

疑義照会では医師が迅速に答えられるように準備することが大切です。例えば、小児用量についての疑義照会では投与可能な用量を提示したり、併用禁忌についての問い合わせであれば代替薬を提案したりして、できるだけYesかNoで答えられるように提案するとよいでしょう。外来患者や入院患者の診療に追われている医師も多いので、代替案の準備を怠らないことがスムーズに疑義照会をするためのポイントです。

4-3.医師への伝え方に配慮する

疑義照会の際、医師のミスをあからさまに指摘してしまうと、トラブルに発展する可能性があります。疑義照会において、医師への伝え方は十分に配慮する必要があるでしょう。「この処方は間違っている」といった伝え方は避け「通常、食前に服用するお薬が食後で処方されていますが、このままお渡ししてもよろしいですか?」と指摘ではなく確認をすることで、トラブルなく疑義照会を行うことができます。

5.疑義照会の問い合わせ方法と会話例

疑義照会の問い合わせ方法は、大きく電話とFAXに分かれ、たいていの場合、その方法が処方箋の備考欄などに記載されています。記載されていなければ電話で行うようにしましょう。ここでは、電話を使った疑義照会を行う際の手順や会話例、注意点についてお伝えします。

5-1.電話で疑義照会を行う際の手順

電話を使った疑義照会は、初めに病院の受付の方とやりとりをします。その後、受付または看護師、クラーク、薬剤科などを通して医師に確認してもらうケースと、医師が直接対応するケースがあります。基本的には以下のような手順で行うことが多いでしょう。

薬剤師 「○○薬局の○○と申します。○○さんの処方箋について確認させていただきたい点があります」

病院の受付 「患者さんのIDと名前、生年月日を教えてください」

疑義照会を行った後は、処方せんや調剤録への必要事項の記載を忘れないようにしましょう。

また、総合病院など複数の診療科がある病院では、診療科を最初に尋ねられる場合もあります。その場合、診療科の受付または看護師につないで、患者情報や疑義内容を伝えます。患者確認が終わると、以下の手順で疑義照会を行います。

受付 「疑義照会の内容を教えてもらえますか」または「医師(または看護師など)へつなぎます」

医師 (または看護師など)「どうされましたか」

薬剤師 「アムロジピンだけ28日分となっており、他のお薬は14日分となっています。患者さんに確認したところ、次回は14日後に受診予定とのことでした。アムロジピンも他の薬と同じ14日分にしてほしいと希望されています」

医師 「アムロジピンも14日分に変更してください」

※医師以外が対応する場合「先生に確認したところ、アムロジピンも14日分でお願いしますとのことでした。変更をよろしくお願いいたします」といった返答を確認します。

薬剤師 「かしこまりました。ありがとうございます。失礼いたします」

疑義照会では、内容を簡潔に伝えることが大切です。医師や看護師なども診療の合間に対応していることを忘れず、できるだけ短時間で完了できるように意識しましょう。

また、電話での手順は、病院の規模や方針によって大きく異なります。すぐに医師へつながるときもあれば、数カ所の部署を経由することもあり、その都度、疑義内容を伝えることも少なくありません。慣れるまでは緊張しますが、薬局内でシミュレーションを繰り返しておくと、自然と言葉が出るようになります。そのうち、緊張せずに対応できるでしょう。

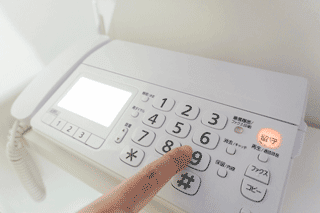

5-2.FAXで疑義照会を行う際の手順

FAXを使った疑義照会の場合、口頭でのやりとりがなく、書面に全てを記載する必要があります。必ず記載しておくべき項目は次のとおりです。

・薬局の名称、住所、電話番号、FAX番号

・問い合わせの日時、薬剤師名、問い合わせ内容

こうした情報を全て手書きで記載するのはとても大変です。また、記載ミスがあると疑義照会ができません。そのため、疑義照会をするときは、処方箋をコピーし、余白に疑義内容を記載するのがおすすめです。さらに、店舗印などを使って書面の作成時間を短縮しましょう。

また、処方箋のコピーを疑義照会と一緒にFAXすることで、医師は処方内容から患者さんの診察内容を思い浮かべやすいというメリットもあります。医師の確認時間を短縮できることを踏まえながら、処方箋のコピーを活用してみましょう。

5-3.疑義内容の書き方のポイント

FAXでの疑義照会は、とにかく簡潔に分かりやすく書くことがポイントです。特に、残薬調整は、変更日数を分かりやすく書くこと。医師は一見しただけでOKを出す場合があります。矢印などを活用してパッと見ただけで分かる内容を心がけましょう。

さらに、FAXは基本的にモノクロ印刷なので、ペンの太さも意識するとよいでしょう。ボールペンよりもサインペンを使うと、処方箋の文字よりも目立ちやすくなり、医師の視界に入りやすくなります。こうした小さな心がけが、問い合わせ時間の短縮につながります。

► 読みやすいトレーシングレポートの書き方のポイントと記入例

5-4.FAX後の対応パターン

病院によって、FAXでの疑義照会後、折り返しの連絡を待つ場合と、〇分後に電話をかけるように指示されている場合があります。FAXでの疑義照会を希望する病院は、総合病院などの複数の診療科を持つ病院が多く、医師のサポートをするため、各部署が連携しています。疑義照会のFAXが届くと、FAX用紙を医師まで届ける病院もあれば、内線で伝言していく病院もあり、時間がかかりやすい傾向にあります。最低でも回答までに10~15分ほどかかることを、あらかじめ患者さんに伝えておきましょう。

折り返しの連絡が来る病院の場合、20分以上連絡がこないケースもあります。連絡が遅くなる理由として、FAXの不着や、病院がFAXに気づいていない可能性が考えられます。あまりにも連絡が遅い場合は、病院にFAX到着の有無を電話で確認しましょう。こうしたトラブルを回避するため、数分後の電話連絡を希望する病院もあります。それぞれに条件が異なるため、処方箋に記載されている疑義照会の方法を確認し、正しい方法で実施しましょう。

6.薬剤師が行う疑義照会後に必要な記録事項の書き方

疑義照会が終わった後は、処方箋の備考欄または処方欄の以下余白部分と調剤録に疑義内容を記入することが義務付けられています。

管理薬剤師.comによると、疑義照会後に必要な記録事項は以下のとおりとされています。

・医療機関側の回答者の名前(応対した人の名前)(○○病院のDr○○)

・照会の方法(電話にて)

・照会内容

・回答内容

・照会した薬剤師の名前(フルネーム印鑑)

疑義照会を行った後は、処方箋や調剤録、薬歴への必要事項の記載を忘れないようにしましょう。なお、調剤薬局によっては、疑義照会の内容を赤色のペンで記載する決まりになっているところもあります。ただし、行政によって対応は異なるようです。

続いて、疑義照会後の記録例と患者さんへの対応例を紹介します。

事例1)用法・用量が適応と異なる

薬の用法・用量が適応と異なっていたケースについて見てみましょう。

【疑義照会のポイント】

リンゼス錠の適応は、「0.5㎎を1日1回食前に経口投与」です。食後で処方されているため、疑義照会を行います。

【記録例】

〇月〇日 〇時〇分

リンゼス錠の用法について電話にて確認。

朝食後→朝食前に変更の旨、Dr〇〇より回答。 薬剤師名 △△△

【患者さんへの対応】

問い合わせる前に患者さんに以下のように確認しましょう。

「通常、食前で飲むお薬ですが、食後で処方されています。医師から特別な指示をもらっていますか?」。このように質問すると患者さんは抵抗なく答えてくれることが多いでしょう。ところが、患者さんの中には「食後でもいいから、そのまま出して!」という人がいるかもしれません。その場合は、食後に服用すると下痢が起こりやすくなる薬であることを伝えましょう。

事例2)処方内容がお薬手帳の記録と異なる

大学病院で入院後、かかりつけ医へ転院した場合、処方内容は紹介状を使って医師へ伝達されます。紹介状に記載された処方内容が間違っている場合、かかりつけ医の処方は実際の処方と異なってしまいます。お薬手帳の退院薬と処方箋の内容を確認し、疑義照会に至ったケースを見ていきましょう。

今回の処方(かかりつけ医の処方)……Rp.1)ワーファリン錠1㎎ 1T 朝食後 14日分

退院時の処方(お薬手帳の記録)……Rp.1)ワーファリン錠1㎎ 3T 朝食後 14日分

【疑義照会のポイント】

退院時に大学病院から処方されたワーファリン錠の用量と、かかりつけ医が処方した用量が異なります。このような場合、疑義照会を行う前にあらゆるケースを想定して状況確認をすることが大切です。

・ワーファリン錠の用量が減量になった。

・かかりつけ医の処方が間違っている。

・紹介状の内容が間違っている。

・お薬手帳の記載が間違っている

疑義照会の仕方によっては、医師との信頼関係を失ってしまう場合もあります。まずは、患者さんに入院時や退院時の状況、かかりつけ医からの指示などを確認しましょう。状況確認をしっかりした後に疑義照会を行い、ワーファリン錠の用量が1錠から3錠に変更された場合は、以下のように記載します。変更がなかった場合も記録を残しておきましょう。

〇月〇日 〇時〇分

ワーファリン錠の用量について電話にて確認。

1T→3Tに変更の旨、Dr〇〇より回答。 薬剤師名 △△△

変更がなかった場合は、以下のように記録を残しておきましょう。

退院時3T→外来処方1Tへワーファリン錠の用量変更の旨、Dr○○より回答。

【患者さんへの対応】

患者さんに以下のように確認しましょう。

「退院時と今回の処方内容でワーファリン錠の量が異なります。医師から薬の量について説明がありましたか?血液検査の結果があれば、お見せいただけると助かります」。

医師から説明がない場合は、必ず疑義照会を行いましょう。血液データで減量の意図が確認できたとしても、患者さんに説明がなかった場合は、医師へ念のため確認しておくと安心です。

► 外来服薬支援料2(一包化加算)の算定要件と調剤報酬の基本知識

事例3)日数制限を超えた処方があった場合

薬価収載1年以内の新薬や向精神薬などには、基本的に処方日数に制限があります。

Rp.1)ツイミーグ錠500㎎ 4T 朝夕食後 30日分

【疑義照会のポイント】

薬価基準収載の翌月の初日から1年間は、原則1日に14日分までの処方を限度としています。そのため、14日以上の処方は認められません。ただし、すでに薬価収載されている医薬品のみを使用した合剤など例外的な取り扱いをする新薬があり、詳しくは個別に中央社会保険医療協議会中医協の確認を得ることとされています。向精神薬も、種類によって処方日数の上限が定められているものがあるため、必ず処方可能な日数を確認しましょう。

【記録例】

〇月〇日 〇時〇分

ツイミーグ錠の投与日数について電話にて確認。

30日分→14日分に変更の旨、Dr〇〇より回答。 薬剤師名 △△△

【患者さんへの対応】

患者さんに以下のように確認しましょう。

「今回処方されているツイミーグ錠は新薬のため、14日分までしかお渡しできない決まりになっています。30日分で処方されているため、医師に処方日数の確認をとってもよろしいでしょうか」。

処方日数に制限のある薬を服用している患者さんの中には、処方日数の延長を希望する人もいます。

新薬の場合、基本的に投与制限が解除されるまで2週間ごとに病院を受診しなければなりません。投与制限による受診頻度も含めて服薬指導を行い、患者さんのコンプライアンス向上に努めましょう。

7.実際に薬剤師が行った疑義照会のヒヤリ・ハット事例と対処法

公益財団法人日本医療機能評価機構では保険薬局からのヒヤリ・ハット事例を収集・分析し、医療安全対策に有用な情報を「共有すべき事例」として公表しています。ここでは、公益財団法人日本医療機能評価機構で紹介されている「薬剤師から積極的な薬学的疑義照会を行ったことで処方内容が変更された事例」とともに、対処時の注意点についてお伝えします。

事例1)処方医が患者さんの既往歴を知らなかったケース

心療内科から統合失調症の治療に用いるオランザピン錠を服用中の患者さんが、糖尿病を患ったため内科から糖尿病治療薬であるトラゼンタ錠を処方された事例です(薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 2018年No.5 事例2より)。

オランザピン錠には血糖上昇の副作用があるため、糖尿病の患者さんには禁忌です。薬剤師はオランザピン錠を処方した担当医に疑義照会を行い、オランザピン錠からリスペリドン錠へ処方変更されています。

患者さんがお薬手帳を医師に提示しなかったり、服用中の薬がお薬手帳に記載されていなかったりすると、患者さん自身から申告がない限り、処方医は既往歴を知る機会がありません。こういったケースでは、併用禁忌の薬剤が処方される可能性が高まるため、薬剤師はお薬手帳の確認に加え、口頭での併用薬の確認が必要です。

事例2)処方医が患者さんのコンプライアンスを把握していなかったケース

高血圧症などの治療薬であるアムロジピンの処方量が、倍量に増量された事例です(薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 2018年No.4 事例2より)。

薬剤師が服薬指導時に、服用状況や増量の経緯を確認したところ、今までアムロジピンを処方通りに服用していなかったことが判明しました。薬剤師がそのことを処方医に報告したところ、今回は増量せずに「処方薬は飲み忘れることなく毎日服用するように」と指示されています。

患者さんの中には、指示通りに服用できてないことを処方医に伝えられない人もいます。処方医に比べると薬剤師は身近な存在になりやすく、医師には伝えにくいことも薬剤師には打ち明けてくれる患者さんは少なくありません。薬剤師は、患者さんにとってどんなことでも打ち明けられる存在になることで、安心・安全な医療を提供できます。

8.薬剤師が疑義照会する意義は大きい

患者さんへ適切な医療を提供するためにも、薬剤師が疑義照会を行う意義は大きいといえます。処方箋の記載の疑わしい点に気が付くには、医薬品や医療に関する知識を蓄積しさまざまな経験を積むことに加え、多くの事例に触れることが大切です。薬剤師として知識や経験を積み重ねることで、薬物治療において患者さんの安心と安全を確保することにつながります。

参考URL:

■薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業|公益財団法人 日本医療機能評価機構

■疑義照会に関する事例(薬局ヒヤリ・ハット事例)|医薬品医療機器総合機構

■令和2年5月薬価収載予定の新薬のうち14日ルールの例外的な取扱いをすることについて(案)|厚生労働省

執筆/秋谷侭美(あきや・ままみ)

薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。

あわせて読みたい記事