映画・ドラマ

「たまには仕事に関連する映画を見てみようかな」と感じたことはありませんか? 医療や病気に関する映画・ドラマ作品は数多くありますが、いざとなるとどんな作品を見ればいいのか、迷ってしまう人もいるのでは。このコラムでは看護師ライターの坂口千絵さんが、「医療者」としての目線で映画・ドラマをご紹介します。

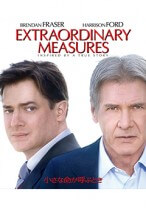

vol.3 「小さな命が呼ぶとき」(2010年・アメリカ)

【あらすじ・作品紹介】

オレゴン州ポートランドに住むエリート・ビジネスマン、ジョン・クラウリー(ブレンダン・フレイザー)には、自らの命に代えてでも守りたいものがあった。愛妻アイリーン(ケリー・ラッセル)との間にもうけた8歳の娘メーガンと6歳の息子パトリックが“ポンペ病”という難病に冒されてしまったのだ。平均寿命9年とされるこの病気に治療薬はない。残された時間は、あと1年――。苦悩の日々の中で精神的に追いつめられていったジョンは、ポンペ病の権威であるロバート・ストーンヒル博士(ハリソン・フォード)の研究に唯一の希望を見出し、ビジネス界でのキャリアを捨てることを決意。そして二人はバイオ・テクノロジーのベンチャー企業を起し、子どもたちの小さな尊い命を救いうるただ一つの道、すなわち自力で治療薬を開発するという夢の実現に向かって突き進んでいく……。

これは1998年、ポンペ病の治療薬「マイオザイム」の開発をめぐり、大手製薬企業に勤務するジョン・クラウリーとロバート・ストーンヒル博士の実話を元にした作品です。

ポンペ病は糖質分解酵素「α-グルコシダーゼ」の欠損あるいは活性低下により、細胞にグリコーゲンが蓄積する遺伝性の病気です。

マイオザイムは欠損した酵素を補充する酵素製剤で、日本では2007年4月に保険承認を受け、治療薬として用いられるようになりました。

マイオザイムの開発は難病に侵された我が子を救うため、ジョンがポンペ病の第一人者であるストーンヒル博士の元を訪れたことがきっかけでした。

偏屈で頑固なストーンヒル博士は、自分の理論に絶対の自信を持ち、周囲の人々には非協力的な態度を取り続けていました。そんなある日、ジョンは博士に対し、「病気を治す理論を壁に貼りつけて、一人の人間の命も救えない!」と言い放ちます。このことをきっかけに、博士の心情が徐々に変化し始め、少しずつ周囲の人々に歩み寄っていく過程もこの作品の見どころのひとつです。

遺伝性疾患であるポンペ病の患者は約4万人に1人の頻度で発生するといわれており、莫大な研究費の割に利益を得る見込みがほとんどないため、当時(1990年代)の製薬会社やベンチャーキャピタルは治療薬の開発に難色を示していました。しかし子どもたちの命を救うため、ジョンは必死で資金調達と投資会社の説得に奔走します。

私にとって、この作品の印象は一言で表すと「命をめぐるチームワーク」でした。

薬の研究・開発までの道のりには、非常に多くの人々が関わっています。

たとえどんなに優れた知識を持っていても、一人の力でできることは限られています。お互いに手を携え、それぞれの専門分野の技能を最大限に発揮して、ようやく成し遂げられることがある。その重みが作品に現れていると感じます。

看護師が患者に対し安全に配薬ができるのも、薬剤師の方々が細心の注意を払いながら調剤をし、連携を取ってくださるからこそ。作品を観ながらあらためて頭が下がる思いでした。

ジョンは臨床試験開始の直前、大手バイオ企業から愛する子どもたちは試験の対象年齢から外れるため、投薬を受けられないと告げられます。その後、ジョンがとる行動は、この作品のクライマックスともいえるでしょう。

主人公のモデルであるジョン・クラウリーは今もなお、希少疾患の治療薬に関する研究・開発を行っています。我が子を思う親の愛が、世界中の多くの患者を救うきっかけとなる。愛が持つ力の素晴らしさを感じる作品でもあります。

あわせて読みたい記事