知れば知るほど奥が深い漢方の世界。患者さんへのアドバイスに、将来の転職に、漢方の知識やスキルは役立つはず。薬剤師として今後生き残っていくためにも、漢方の学びは強みに。中医学の基本から身近な漢方の話まで、薬剤師・国際中医師の中垣亜希子先生が解説。

第119回 「菊花(きくか・菊の花)」の効能 頭と目と気分をスッキリ!

菊といえば、日本の国花(桜と菊)のひとつです。菊の花は薬茶(やくちゃ:日本では薬膳茶と呼ばれることが多い)としても、本格的な薬材としても、頻繫に用いられます。菊花には本当にさまざまな品種があり、中医学では種類によって使い分けもされます。今回は、菊花の中医学的な効能についてお話しします。

- 1. 清浄な気を放ち、邪気を祓う「菊の花」

- 菊花の四気五味(四性五味)とは

- 菊花の分類:辛涼解表薬

- 2. 菊花はどんな時に用いられるのか(使用例)

- (1)風熱邪による発熱・頭痛・のどの痛み・咳に:「疏散風熱(そさん・ふうねつ)」

- (2)肝熱による目の赤み・腫れ・痛みに:「清肝明目(せいかん・めいもく)」

- (3)肝腎陰虚による視力減退・かすみ目に:「養肝明目(ようかん・めいもく)」

- (4)肝陽上亢による眩暈・ふらつき・頭痛に:「平肝熄風(へいかん・そくふう)」

- (5)肝経への【引経薬(いんけいやく)】としての作用

- 3. 菊花の効能を、中医学の書籍をもとに解説

- 4. 菊花の注意点

- 5. 菊花はどこで購入できる?

- 6. 菊花茶の楽しみ方

1. 清浄な気を放ち、邪気を祓う「菊の花」

日本人にとって、菊は仏花のイメージが大きいかもしれませんね。中国において、菊は清浄な気を放ち、その香りによって邪気を祓う花とされています。そう考えると、日本では仏に供えるお花であることも、理にかなっていると言えるでしょう。

また、日本ではあまり馴染みのない習慣ですが、旧暦の9月9日の「重陽の節句」でも菊の花は用いられます。この日は、縁起の良い奇数(=陽の数字)の中でも最も大きな“9”が重なる(=重陽)の日です。

しかし、昔から「好事魔多し」とか「完全・完成は崩壊のはじまり」と言われるように、最高の日こそ警戒すべきとも言えます。そのため、「重陽の節句」には菊の花で邪気を祓い、魔除けをするのです。これは旧暦の1月1日・3月3日・5月5日・7月7日の節句も同じです。

菊花の四気五味(四性五味)とは

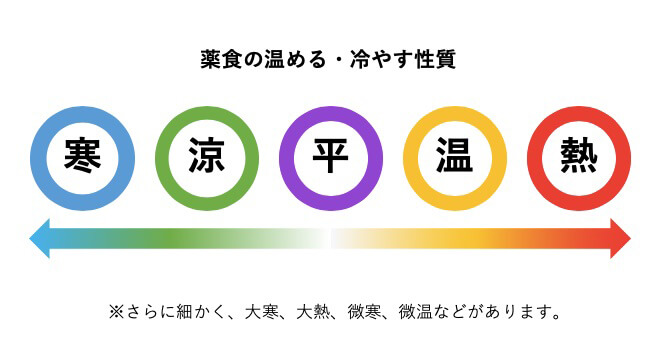

中薬・食物(薬食)には、四性(四気)と呼ばれる「寒・熱・温・涼」の4つの性質があり、さらに、温めもせず冷やしもしない、寒熱の偏りがないものは「平(へい)」と言います。菊花は「微寒性」です。

■生薬や食べ物の「四気(四性)」

菊花の四気五味(四性五味)は「微寒性、辛・甘・苦味」なので、次のような作用があることがわかります。

・辛味=「通」「行」「散」のイメージ。「通す」「めぐらせる」「散らす」などの作用。

・甘味=補う作用。(→よどみを生む)

・苦味=「瀉」「降」「堅」「燥」のイメージ。「解毒する」「排出する」などの作用。

また、菊花は「心・肝・膀胱のグループ」に作用し、これを中医学では「肝経・肺経に作用する(帰経する)」と表現します。

菊花の分類:辛涼解表薬

中薬学の書籍では、菊花は「解表薬(げひょうやく)」に分類され、その中でも「辛涼解表薬(しんりょう・げひょう・やく)」にあたります。

「解表薬」とは、主に「表邪(ひょうじゃ)」を発散して「表証(ひょうしょう)」を解除する作用をもつ薬物の総称です。

「表邪(ひょうじゃ)」とは、外界から人体の肌表(きひょう≒体表)を侵襲する発病因子のこと。発病因子としては「六淫(ろくいん)」が有名ですが、具体的に言うと、例えば、夏の暑さ・梅雨の湿気・秋の乾燥・冬の寒さ・エアコンの風・ウイルス・細菌…などが挙げられます。

表邪によって引き起こされた、発熱と悪寒が同時にあらわれるのが「表証(ひょうしょう)」です。解表薬は、例えば感染症の初期でまだ体表にいる邪気を発散して追い出すときや、病位が体表あるいは表的(オモテ的:例えば、皮膚・粘膜・関節など)であるときなどに用います。

解表薬の多くは辛味を持ち、性質は軽くて浮きやすい(軽浮:けいふ)という特徴があります。辛味によって外邪(外から人体を襲う邪気)を発散し追い出し、その軽やかな性質によって薬効が体表に届いて働きます。

生薬の性質については、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、「解表薬」は、さらに以下の2つに分類されます。

【解表薬の2つの分類】

多くは辛味で温性の解表薬のこと。発汗の力が強い傾向。

ゾクゾクとする寒気から始まって、悪寒と発熱が同時にみられる感染症の初期(=風寒表証:ふうかんひょうしょう)で強い悪寒+発熱は軽度、頭痛・身体痛・舌苔は薄白・脈浮などの症候に用いる。

例:麻黄、桂枝、紫蘇、生姜、細辛など

辛涼解表薬(しんりょう・げひょう・やく):

多くは辛味で涼性の解表薬のこと。発汗の力は弱い傾向。菊花はこちらに分類される。

ノドの乾燥・イガイガ・痛みから始まる風熱表証(ふうねつひょうしょう)で発熱が強く+悪寒は軽い・口乾・喉痛・頭痛・鼻閉・舌苔はやや乾燥・脈浮数などの症候に用いる。

例:薄荷、牛蒡子、桑葉、菊花、葛根など

もう一度まとめると、邪気が体表にまだいて、発熱と悪寒(または、悪寒と発熱。程度が強い方を先に言うことで、邪気の性質を判別)が同時にあらわれる状態を表証と言い、表証を解く薬物を解表薬と言います。

解表薬は解熱薬(熱さまし)ではありません。解表≠解熱です。解表とは、「オモテ(表)を解(と)いて、邪気を逃す・追い出す」ことであり、その結果として、自然と熱が下がってしまうだけです。

したがって、自分自身の自然治癒力(例えば、体温を上げてウイルスを殺すために発熱すること)の邪魔はしません。西洋医学の解熱剤(熱さまし)とは異なります。

2. 菊花はどんな時に用いられるのか(使用例)

菊花は、主に以下の5パターンで用いられます。具体的な例を見ていきましょう!

(2)肝熱による目の赤み・腫れ・痛みに:「清肝明目(せいかん・めいもく)」

(3)肝腎陰虚による視力減退・かすみ目に:「養肝明目(ようかん・めいもく)」

(4)肝陽上亢による眩暈・ふらつき・頭痛に:「平肝熄風(へいかん・そくふう)」

(5)肝経への【引経薬(いんけいやく)】としての作用

(1)風熱邪による発熱・頭痛・のどの痛み・咳に:「疏散風熱(そさん・ふうねつ)」

外からの風熱邪によって引き起こされた発熱・ノドの痛み・頭痛などの症候に、桑葉(そうよう)・薄荷(はっか)などと共に用いて風熱邪を追い出します。

このような風熱感冒(風熱邪による感染症)は、いわゆる「ノドから始まるカゼ」のこと。寒気よりもノドの痛みが優位で、ノドの乾燥・イガイガ・痛みなどから感染症がスタートすることが多いです。

(方剤例)桑菊飲

残念ながら日本ではまだ製品化されておらず、市販されていません。

(2)肝熱による目の赤み・腫れ・痛みに:「清肝明目(せいかん・めいもく)」

風熱邪や肝火(肝熱)による目の充血・腫脹・痛みには、決明子(けつめいし)・蝉退(せんたい)・白蒺藜(びゃくしつり)・羗活(きょうかつ)などと組み合わせて用います。

(方剤例)菊花散

日本では製品化されていませんが、他の処方で代用可能です。菊花茶に決明子茶(ハブ茶)をブレンドして日常的に飲むのもいいでしょう。

(3)肝腎陰虚による視力減退・かすみ目に:「養肝明目(ようかん・めいもく)」

肝腎陰虚(かんじんいんきょ)による視力減退・眼のかすみには、熟地黄(じゅくじおう)・山茱萸(さんしゅゆ)・枸杞子(くこし)などの補腎薬と組み合わせて用います。

(方剤例)杞菊地黄丸

こちらは日本でも多くのメーカーから製品化されており、エキス顆粒や丸剤など、さまざまな形で販売されています。

漢方薬局の人たち同士では「35歳を過ぎたら健康でも杞菊地黄丸を飲んでおく」なんて話が交わされるほど、(かの有名な八味地黄丸に比べると)体質を選ばず比較的に弊害が起きにくい方剤です。

なお、夜間頻尿(夜間尿)と言えば八味地黄丸のイメージですが、杞菊地黄丸も麦味地黄丸も用いられます。間違いなく腎陽虚である時には八味地黄丸ですが、シニア全員に適しているわけではないのでお気をつけください。

(4)肝陽上亢による眩暈・ふらつき・頭痛に:「平肝熄風(へいかん・そくふう)」

肝陽上亢(かんようじょうこう)による、めまい・ふらつき・頭や目が脹るように痛む・耳鳴・目の赤み・顔の赤み・血圧や眼圧が高いなどの症候に、釣藤鈎(ちょうとうこう)・石決明(せっけつめい)・白芍(びゃくしゃく)などと組み合わせて用います。

肝陽上亢とは、肝の陰(潤い)が不足したために、肝の陰陽のバランスが崩れ、相対的に多い肝の陽(陽気・温めるパワー)が上へ突き上げたりして悪さをすることを言います。

(方剤例)羚羊釣藤湯・釣藤散

(5)肝経への【引経薬(いんけいやく)】としての作用

生薬は身体のどこに作用するのかの選択性=帰経(きけい)を持っています。「菊花」の場合は「肝」と「肺」に帰経します。

そして、一部の生薬には「引経薬(いんけいやく)」という特別な働きをするものがあります。これは処方の中の生薬の薬効をまとめて一緒に、経絡を通して特定の部位に運んでくれる役割を持っています。

例えば、補血(ほけつ:血を補うこと)の方剤「四物湯」は、そのまま使うと漠然と身体全体の血を補いますが、「菊花」をプラスすると肝経に引っ張られ、血虚の疲れ目・ドライアイにより一層効きやすくなります。「肝気は目に通ず」といい、肝と目は相関関係にあります。

3. 菊花の効能を、中医学の書籍をもとに解説

ここでは中薬学の書籍で紹介されている菊花の効能を見ていきましょう。効能の欄には、四字熟語のような文字が並んでいます。一瞬ギョッとするかもしれませんが、漢字の意味から効能のイメージを掴むのに役立ちます。

【分類】

解表薬(のうちの辛涼解表薬)

【処方用名】

菊花・甘菊花・杭菊花・滁菊花・黄菊花・白菊花・キクカ。

【基原】

キク科Compositaeのキク Chrysanthemum morifolium HENSL. およびその品種の頭花。産地・品種・採取加工などの違いにより名称を異にする多くの商品が出回っている。

しばしば、ホソバアブラギク C. lavandulaefolium MAK.(野菊花)の頭花が漢菊花として市場に出回るので、注意が必要である。 『中医臨床のための中医学』(医歯薬出版株式会社)

キク科の多年草植物であるキク Chrysanthemum morifolium Ramat. の頭花。産地、花色、加工方法の違いにより、白菊花、黄菊花、杭菊花、滁菊花などに分けられる。主に浙江省、安徽省、河南省、四川省で生産される。開花期に収穫し陰干しする。『中薬学』(上海科学技術出版社)

【性味】

辛・甘・苦、微寒。

【帰経】

肝・肺。

【効能】

疏風清熱(そふう/せいねつ)・解毒(げどく)・明目(めいもく)。

【応用】

1. 外感風熱や温病初期の発熱・めまい・頭痛などに用いる。本品は、上焦の風熱を冷まして取り除き、頭目をすっきりさせる。桑菊飲のように、桑の葉と組み合させて使用される(相須)ことが多く、薄荷・荊芥などとも配合される。

2. 肝経風熱あるいは肝火上攻による目赤腫痛に用いる。本品は清肝明目の作用がある。よく、桑草・蝉退・夏枯草などと配合する。また、肝腎陰虚による目の見えづらさに用いることができ、杞菊地黄丸のように、よく枸杞子と共に用いて養肝明目し、地黄などの補肝腎薬と配合する。

3. 肝風頭痛および肝陽上亢頭痛や眩暈などに用いる。本品は平肝熄風できる。よく、石決明・白芍・釣藤などと共に用いる。

【用量・用法】

10~15g。煎服あるいは丸剤・散剤に入れる。外感風熱には黄菊花(例:杭菊花)を用い、清熱明目と平肝には白菊花(例:甘菊花)を多用する。…『中薬学』(上海科学技術出版社)

6~12g。煎服…『中医臨床のための中医学』(医歯薬出版株式会社)

【参考】

(1)品種により効能がやや異なる。

黄菊花(杭菊花)は、味苦で泄熱に長じ、疏散風熱にすぐれている。

白菊花(滁菊花)は、味甘で清熱に長じ、平肝明目にすぐれている。

もう一種、野菊花があり、清熱解毒の効能をもつが、別項で述べる。

(2)菊花・桑葉は、肺・肝に入り軽清疏散に働き、頭目の風熱を散じ平肝明目の効能を持ち、外感風熱・肝陽上亢に併用される。桑葉は疏散にすぐれ潤肺止咳に働き、菊花は平肝明目にすぐれ益陰にも働くので、肺燥を凉散するには桑葉を、肝風上擾には菊花を使用することが多い。

※【分類】【処方用名】【基原】【用量・用法】【参考】は『中医臨床のための中医学』(医歯薬出版株式会社)より部分的に引用/【基原】【性味】【帰経】【効能】【応用】【用量・用法】は『中薬学』(上海科学技術出版社)より部分的に抜粋し筆者が和訳・加筆したもの

菊花には眼もスッキリ!頭もスッキリ!気分もスッキリ!する作用があります。パソコンなどのディスプレイを見たりして眼を酷使する現代にとても必要とされる生薬のひとつのように思います。

菊花は養生茶として、おおきく体質を選ばずに毎日飲める気軽さがある一方で、本格的にトラブルがあったときにも非常に頼れる存在です。

なにかしらの眼の症状があるとき、肝のコンディションがいまいち良くないときなどに、今服用している漢方薬に追加したり、普段のお茶を菊花茶にしてみたりするといいでしょう。

4. 菊花の注意点

菊花には非常に多くの品種があります。今回紹介した中薬の菊花は、黄菊花(杭菊花)と白菊花(滁菊花)を想定しており、このうち日本で老舗の生薬問屋さんが扱っているのは杭菊花(こうきくか)です。

このほかに、野菊花という種類の菊花がありますが、野菊花の効能は今回紹介したものとまったく別です(清熱解毒薬です)。また、機会があれば紹介したいと思います。

5. 菊花はどこで購入できる?

生薬の菊花(杭菊花)や、菊花を含む漢方製剤、健康食品は、漢方薬局で販売されています。杭菊花は適量であればあまり体質を選ばずに飲めますが、漢方製剤は他の生薬も含みますので、それなりに体質を選びます。まずは中医学の専門家にご相談するのがおすすめです。

中国にある国内系のデパートなどでは、超高級な菊花茶が売られていて、その品の良い香りは格別です。もし、中国へ旅行に行く機会がありましたら、お試しください!

6. 菊花茶の楽しみ方

菊花をお茶(ハーブティ)として淹れる際は、紅茶と同じように熱湯で蒸らせばOKです。お花の大きさや香りの強さにもよりますが、150~200ccのお湯に5~7個くらいでしょうか。

気を巡らせる「気分スッキリ!」の作用が欲しいときは、蒸らし時間1分前後でお花をあげるといいでしょう。爽やかな良い香りが程よく香ります。

こもった熱を冷ます作用を出したいときは、菊花を多めに・蒸らし時間も長くして、かなり苦めに作ってみてください。感覚的に、適当に加減すれば大丈夫です。

ちなみに私は、師匠から教わったプーアール茶(熟茶)に菊花と沈香を入れる飲み方が一番好きです。ふだんはプーアール茶(熟茶)+菊花です。超高級な菊花は香りが良いため、単品で飲む方がおすすめです。

参考文献:

・小金井信宏(著)『中医学ってなんだろう(1)人間のしくみ』東洋学術出版社 2009年

・内山恵子(著)『中医診断学ノート』東洋学術出版社 2002年

・丁光迪(著)、小金井 信宏(翻訳)『中薬の配合』東洋学術出版社 2005年

・凌一揆(主編)『中薬学』上海科学技術出版社 2008年

・中山医学院(編)、神戸中医学研究会(訳・編)『漢薬の臨床応用』医歯薬出版株式会社 1994年

・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための中薬学』医歯薬出版株式会社 2004年

・翁 維健(編集)『中医飲食営養学』上海科学技術出版社 2014年6月

・日本中医食養学会(編著)、日本中医学院(監修)『薬膳食典 食物性味表』燎原書店 2019年

・許 済群(編集)、王 錦之(編集)『方剤学』上海科学技術出版社 2014年

・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社 2004年

・伊藤良・山本巖(監修)、神戸中医学研究会(編著)『中医処方解説』医歯薬出版株式会社 1996年

・李時珍(著)、陳貴廷等(点校)『本草綱目 金陵版点校本』中医古籍出版社 1994年