学べば学ぶほど、奥が深い薬の世界。もと製薬企業研究員のサイエンスライター・佐藤健太郎氏が、そんな「薬」についてのあらゆる雑学を綴るコラムです。

ポリエチレングリコールと医薬とアレルギー

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対するワクチンの接種が、ようやく日本でも開始されました。世界で最も接種が進んでいるイスラエルでは、感染者数・重症者数・死者数などが減り始めているとの報告もあり、効果には期待が持てるようです。

その一方、副反応の報道もなされています。特に日本では、アナフィラキシーを起こす人が海外に比べて多く出ているとの話もあり、気にかかるところではあります。その原因と推測されている物質が、ポリエチレングリコール(PEG)です。

PEGはワクチン以外にも多くの医薬や化粧品に用いられており、薬剤師であればご存知の化合物と思います。しかしPEGが注目を集める現在、その性質や用途について詳しく知っておくのは無駄なことではないでしょう。

PEGの構造と性質

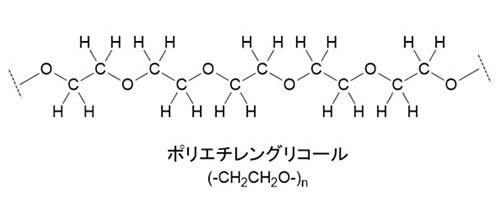

PEGは、-CH₂-CH₂-O-という単位が長くつながった高分子です。その性質は重合度(つながった単位の数)によって変化し、15個程度までは粘っこい液体、150個あたりまではペースト状、それ以上になるとフレーク状あるいは粉末状の固体になります。

ポリエチレンやポリプロピレンなどと異なり、PEGは多くの酸素原子を含むため、水になじみやすい性質があります。高分子量のものでも、50℃程度の温水には溶けてしまいます。

また、PEGは酸やアルカリ、消化酵素などに対しても十分に安定であり、人体に入ってもほぼ無害です。これが、医薬や化粧品、ヘアケア用品などに用いられる大きな理由です。

タンパク質医薬とPEG

PEGは、医薬品及びその添加物として使われる際には、「マクロゴール」の名でも呼ばれます。PEG単独では、大腸の手術や撮影前に行なう、腸管洗浄に利用されます。PEGは水分を含んだまま大腸に到達し、便の容積を増やして大腸の蠕動を促進します。

また、水溶性のものも脂溶性のものとも混和する性質を活かし、脂溶性の医薬品の可溶化剤としても利用されます。ペースト状のものは軟膏の基剤として、また粉末状のものは坐薬などに使われています。

また、錠剤のコーティングに使うと、表面が滑りやすくなるために、嚥下力の低い人でも楽に飲み込むことができます。このように、PEGは医薬にとってなくてはならない名脇役のひとつとなっています。

もちろん医薬品以外にも、ハンドクリームや化粧品など、日常使う品にもPEGは配合されています。生活の中で、触れる機会の多い物質のひとつといえるでしょう。

これとは全く別に、抗体などのタンパク質にPEGを結合させて医薬品とする手法もあります。タンパク質にPEGを導入することで、腎臓から排出されにくくなること、またマクロファージや消化酵素の標的になりにくくなることなどのメリットがあります。

このため、インターフェロンやエリスロポエチン、各種抗体をPEG化したものが作り出され、すでに10品目以上が承認されています。タンパク質のPEG修飾は、定着した有力な創薬手法といっていいでしょう。

mRNAワクチンとPEG

では、いま問題となっているmRNAワクチンに含まれるPEGは、何のために加えられたものなのでしょうか?実は、不安定なRNAを守るためのものです。

生体には、RNA分解酵素がたくさん待ち構えています。これは、体内に侵入したウイルスの遺伝子を分解するための防衛機構です。mRNAワクチンは、この防衛網を突破しなくてはなりません。

そこで、ファイザー/ビオンテック及びモデルナ社の開発したワクチンでは、脂質でできた微小な粒子(脂質ナノ粒子)にmRNAを包み、酵素で分解されないようガードしています。この脂質ナノ粒子を安定化させるため、PEGが加えられているのです。

今のところ、PEGがアナフィラキシーの原因であるという確証はありません。ただし、アナフィラキシーは過去に摂取あるいは接触した経験のあるものが原因となるため、ワクチンに含まれている物質の中ではPEGが疑わしいのは確かです。

現状、日本でも海外でも、mRNAワクチンによるアナフィラキシーは、ほとんど女性に発生しています。化粧品やハンドクリームなど、PEGに接触する機会が多いためではないかと推測されており、ありそうな話と思えます。

ただし、アナフィラキシーが発生しているとはいっても、約18万人のうち36例(3月12日現在、疑い例も含む)ですので、かなり頻度としては低いといえます。また、じんましんやしびれなどの症状が出た人も、投薬を行なうなどの措置によって全員が問題なく回復しています。

過去に強いアレルギー反応を経験した人などを除けば、現状ではアナフィラキシーを過剰に警戒する必要はないというのが、筆者の個人的な考えです。ただし、PEGに接する機会の多い人は、一般の人よりややリスクが高いかもしれない――というのは、一応頭に入れておいてよいかと思われます。