新型コロナウイルス感染拡大による「0410対応」で関心が高まった「オンライン服薬指導」。薬機法施行規則(省令)の改定に伴い、オンライン服薬指導に関する法律やルールが大きく変わっています。2022年度の診療報酬改定では、オンライン服薬指導に関する項目が見直されましたが、新設された「電子的保健医療情報活用加算」については、2022年10月より名称の変更とともに区分が設けられています。今回は、オンライン服薬指導における実施要領の変更点や診療報酬について解説するとともに、メリット・デメリットをお伝えします。

- 1.大きく変わったオンライン服薬指導の実施要件

- 1-1.薬剤師の判断

- 1-2.オンライン服薬指導を実施できる患者さんの要件

- 1-3.患者さんに周知する事項

- 2.2022年度診療報酬改定後のオンライン服薬指導の診療報酬

- 3.オンライン服薬指導の対応ポイント

- 3-1.通信環境の整備

- 3-2.処方箋の受け付け

- 3-3.処方薬の交付

- 4.オンライン服薬指導と0410対応の違い

- 5.オンライン服薬指導のメリット

- メリット① 感染防止対策になる

- メリット② 患者さんと薬剤師、双方の負担が軽減される

- メリット③ 在宅医療対応での負担軽減が期待できる

- 6.オンライン服薬指導のデメリット

- 7.オンライン服薬指導の今後の動向をチェックしよう

1.大きく変わったオンライン服薬指導の実施要件

新オンライン服薬指導に関する厚生労働省からの通知は、2020年3月時点と2022年9月時点で内容に違いがあります。まずは、実施要件の変更点について見ていきましょう。

1-1.薬剤師の判断

2020年3月31日に通知された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)」では、オンライン服薬指導を実施するにあたって、患者さんとの信頼関係や医師との連携など、細かな要件が定められていました。

その後、2022年9月30日に通知された「オンライン服薬指導の実施要領について」では、オンライン服薬指導は、その都度、薬局の薬剤師の判断と責任に基づいて行うこととされています。

また、薬剤師の判断については、以下のような情報を患者さんから得た上で判断することとされています。

・他の薬局から得られる情報

・処方箋を発行した医師の診療情報

・患者さんから聴取した併用薬、副作用歴など

ただし、注射薬や吸入薬など、使用方法の説明が必要な薬剤については、上記の情報に加えて医師の指導や患者さんの理解度に合わせて、オンライン服薬指導の実施の可否を判断します。

1-2.オンライン服薬指導を実施できる患者さんの要件

2020年3月の通知では、対面で服薬指導を行ったことがある患者さんが、オンライン服薬指導の対象となっており、処方内容についても、同一内容かほぼ同一と判断できるものという要件がありました。さらに、服薬指導計画書の作成も定められています。

一方、2022年9月の通知では、初回の患者さんや処方内容に変更があった患者さんに対して、オンライン服薬指導が実施できることになりました。また、オンライン診療や訪問診察以外で交付された処方箋についてもオンライン服薬指導が可能となり、服薬指導計画書の作成も必要ありません。

▶ 新設される服薬管理指導料とは?点数・算定要件・特例・小児特定加算について解説

1-3.患者さんに周知する事項

2022年10月の通知では、オンライン服薬指導を実施するにあたって、患者さんに周知しておく2つの事項についても明確に定められました。

1つは、初回時に、注射薬や吸入薬など使用方法の説明が必要な薬剤が処方されている場合、状況に応じて対面での服薬指導を促す旨を説明すること。もう1つは、オンライン服薬指導に関わる情報漏えいなどについて、責任の所在を明確にすることです。

また、患者さんの認知能力や病状によっては、薬剤師の指導が十分に行えない場合もあります。そういったケースでは、患者さんの家族やケアを行うスタッフなどに対して、オンライン服薬指導を行えることも伝える必要があります。

2.2022年度診療報酬改定後のオンライン服薬指導の診療報酬

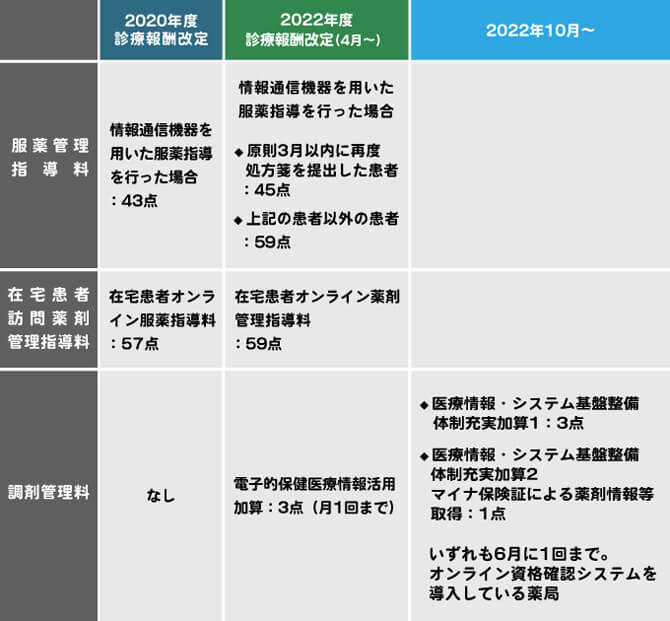

2022年度診療報酬改定で、オンライン服薬指導に関わる報酬において、以下の項目が見直されました。

・在宅患者訪問薬剤管理指導料:在宅患者オンライン薬剤管理指導料

さらに、2022年10月1日より、調剤管理料の電子的保健医療情報活用加算について、以下のように名称変更と区分が見直されています。

・医療情報・システム基盤整備体制充実加算2

それぞれの変更点について見ていきましょう。

■オンライン服薬指導に関する報酬の変更点

参照:調剤報酬全点数解説(2020年度改定版)|日医工医療行政情報

調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省

調剤管理料については、2022年度4月から「電子的保健医療情報活用加算」が新設されましたが、10月1日より「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」に見直されています(ファーマスタイルWEBより)。区分が2つに分けられており、マイナ保険証の使用の有無によって加算点数が異なります。

▶ オンライン資格確認とは?導入メリットや今後の流れについて

3.オンライン服薬指導の対応ポイント

オンライン服薬指導の実施要領を基に、オンライン服薬指導を行うためのポイントについて見ていきましょう。

3-1.通信環境の整備

オンライン服薬指導を行うためには、通信環境を整備する必要があります。実施要領では、「『オンライン診療の適切な実施に関する指針』の策定について」に示された内容を参考に、必要な通信環境を確保することとされています。まずは、個人情報やプライバシーの保護に配慮しながら、使用するシステムのリスク対策を行いましょう。

また、使用するシステムには、オンラインによる診療や服薬指導を目的としたものと、医療現場にかかわらず、一般で使用されている汎用サービスなどがあります。いずれも、映像と音声を用いる情報通信機器を使用し、さらに、オンラインによる服薬指導が円滑に進められるよう、患者さんの希望に応じたデバイスやネットワークを適切に選ぶこととされています。

3-2.処方箋の受け付け

「オンライン服薬指導における処方箋の取扱いについて」より、医療機関からメールやファックスなどを使用して処方箋情報を受け取った薬局は、その処方箋情報を基に調剤を行うことができます。調剤を行った後は、医療機関から受け取った処方箋の原本とともに、処方箋情報を保管しなければなりません。

また、オンライン服薬指導を予定していた患者さんであっても、薬剤師の判断で対面による服薬指導となるケースがあります。この場合、処方箋の原本が薬局に届いていない状態となりますが、メールやファックスなどで受け付けた処方箋情報を基に、対面での服薬指導を行うことが認められています。

3-3.処方薬の交付

処方薬の交付については、オンライン服薬指導が終了した後になるべく早く患者さんへ届けることとされています。調剤済みの薬剤を郵送や配送するときは、対面での服薬指導と同じ程度の品質を保持し、患者さん本人の手元に届くようにしなければなりません。また、配送後は無事、患者さんの元に届いたかを電話やアプリなどを使って確認することとされています。

▶ リフィル処方箋は「いつから」「どんなルール」で導入される?海外制度やメリット・デメリットも解説

薬剤によって、温度管理や扱いに注意が必要なもの、当日中に服用開始の指示がされているものなどがあれば、薬剤師やスタッフが患者さんへ直接届ける必要があるでしょう。特に、麻薬や向精神薬、覚醒剤原料など厳格な管理が必要な薬剤については、患者さんへ届ける方法を工夫する必要があります。

4.オンライン服薬指導と0410対応の違い

0410対応とは、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、時限的・特例的に認められたオンライン診療・服薬指導のことです。オンライン服薬指導と0410対応は、以下の点が共通ルールです。

・かかりつけ薬剤師・薬局によって行われることを推奨

・原則、すべての薬剤の調剤が認められている

オンライン服薬指導と0410対応の違いは、以下の点です。

・備考欄の記載

オンライン服薬指導では、映像と音声の両方が必要であるのに対し、0410対応は音声のみで服薬指導をすることが認められています。また、0410対応で服薬指導を行う場合、処方箋の備考欄に、0410対応と記載されていなければなりません。

5.オンライン服薬指導のメリット

では、改めて、オンライン服薬指導を行うメリットについて確認してみましょう。

メリット① 感染防止対策になる

オンライン服薬指導の一番のメリットは、調剤薬局での「密」を避けられることでしょう。自宅にいながら診療や服薬指導が受けられることは、患者さん、薬剤師双方の感染防止対策となります。乳幼児や高齢者、免疫力が低下している人など、特に感染症に気を付ける必要がある人にとって、感染リスクを下げる対応をしている薬局には大きなメリットを感じるのではないでしょうか。

▶ 服薬指導とは?薬剤師が押さえたいコツやポイント、流れを解説

メリット② 患者さんと薬剤師、双方の負担が軽減される

オンライン服薬指導は、通院時間や交通費の削減に加え、医療機関での待ち時間短縮も期待できます。受診できる医療施設が限られた離島などで、自宅にいながら医療を受けられることは患者さんにとって大きなメリットといえるでしょう。オンライン服薬指導は、患者さんの都合がいいときに自宅で服薬指導が受けられるので、待ち時間などのクレームにつながらない点においても、メリットをもたらします。

メリット③ 在宅医療対応での負担軽減が期待できる

薬剤師の働き方にも、メリットがあります。オンライン服薬指導を実施しない場合、在宅担当の薬剤師が不在の間は、調剤薬局に残っている薬剤師が外来患者さんの対応をすることになります。しかし、薬局内の薬剤師が少ないときに限って、外来が混んでしまい大変な状況になることも少なくありません。

その点、オンライン服薬指導であれば、薬剤師が外出して不在になる時間が少なくなります。在宅担当の薬剤師が外来業務からはずれていても、薬局内にいるということ自体が、外来担当の薬剤師の安心感につながります。

対面とオンラインの両方を組み合わせて服薬指導を実施することで、医療の質を保ちながら、患者さんと薬剤師の双方の負担軽減が期待できるのではないでしょうか。

6.オンライン服薬指導のデメリット

オンライン服薬指導のデメリットには、薬局・患者さん双方で、音声や映像が途切れないような安定した通信環境が必要であることや、情報漏えいなどのセキュリティー面での対策が必要な点が挙げられます。

また、オンラインでのコミュニケーションには限界があるともいわれています。対面の服薬指導では、わずかなしぐさや目線、雰囲気から患者さんの理解度を把握しやすいものの、オンラインでは判断が難しくなることもあるでしょう。画面を通した情報では伝わらない部分がある、ということは念頭に置いておく必要があります。

▶ オンライン服薬指導でどう変わる?概要からメリット、課題を紹介

さらに薬を配送するという点でもあらゆるトラブルを想定しなければなりません。配送後に到着の有無を確認することはもちろん、冷所で保管する医薬品は品質を保つために梱包を工夫する必要があります。

7.オンライン服薬指導の今後の動向をチェックしよう

オンライン服薬指導は、もともとは離島など医療機関にアクセスしにくい地域に住む患者さんでも、安心して医療を受けられる環境をつくるために検討されていた施策です。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行により、オンライン服薬指導の可能性はさらに広がっています。利便性が高まるだけでなく、感染症対策や薬剤師の偏在化に対する解決策、働き方改革としての効果も期待できるでしょう。課題も残るオンライン服薬指導ですが、さらに普及していくことが予想されており、今後の動向をしっかりチェックする必要がありそうです。

【参考URL】

■ 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて|厚生労働省

■ 2022年10月開始 医療情報・システム基盤整備体制充実加算 ポイント解説|ファーマスタイルWEB

■ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(オンライン服薬指導関係)|厚生労働省

■ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)|厚生労働省

執筆/秋谷侭美(あきや・ままみ)

薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。

あわせて読みたい記事