知れば知るほど奥が深い漢方の世界。患者さんへのアドバイスに、将来の転職に、漢方の知識やスキルは役立つはず。薬剤師として今後生き残っていくためにも、漢方の学びは強みに。中医学の基本から身近な漢方の話まで、薬剤師・国際中医師の中垣亜希子先生が解説。

第116回 「桃仁(トウニン)」の効能 婦人科系などの、血の滞りによるトラブルに

日本では、3月3日の「桃の節句」に、ひな人形や桃の花を飾る習慣がありますね。中国では古来より、桃には邪気を祓う力があると考えられており、その果実は仙人の食べ物(仙果)、木は仙人の力の源(仙木)とされ、古くから神聖なものとして扱われてきました。

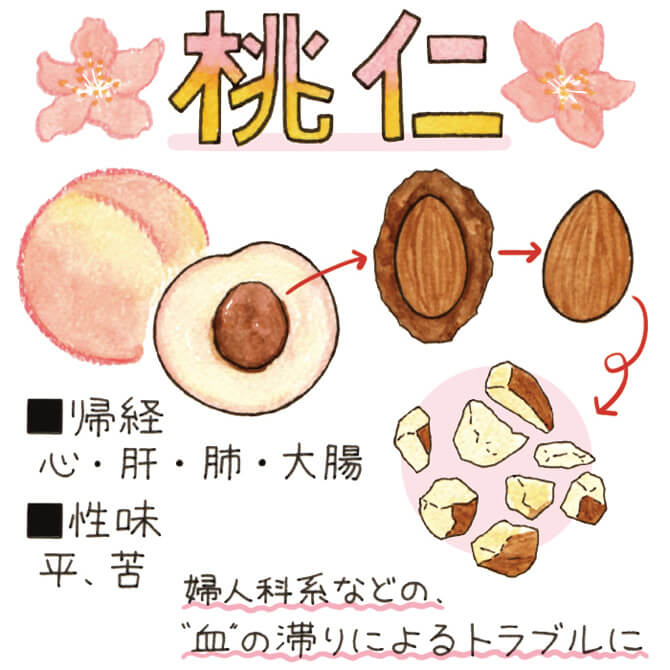

そんな桃の葉や種は、薬用としても活用されています。今回はその中でも桃の種「桃仁」の効能や使われ方を解説します。

1. 桃仁とは

桃仁は、婦人科の代表的な漢方薬「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」に用いられる5つの構成生薬のうちの1つです。

「桃仁」の「仁」は、「種(タネ)」のこと。例えば、杏仁豆腐の「杏仁(きょうにん)」や、不眠に用いられる「酸棗仁湯(さんそうにんとう)」の「酸棗仁」も、種を指しています。つまり、桃仁とはその名のとおり「桃の種」のことです。

桃を食べたときに出てくる、固いタネのようなカタマリを「果核」と言い、この中に本物の種があります。果核を割って中から取り出した白い種子の部分、これが桃仁です。周囲の茶色い皮(種皮)を取り除き、通常は砕いて生薬として使われます。

あの硬い殻を割るなんて、想像しただけで大変な作業です。生薬を加工してくださる方々には本当に頭が下がります。

古くから、桃源郷は仙人が住む理想郷と語られてきました。桃の木には陽の気があるとされ、道教では邪気を祓う道具=法器(ほうき)の材料として用いられてきたのです。以下の写真は、桃の木でつくられた法器です。

法器の鞘には龍が彫刻されていますが、「龍」は強大な陽のパワーの象徴です。なので、中国の皇帝は、龍袍(りゅうほう)といって龍の文様の衣装を着て、皇帝の絶大な力をあらわしました。しかも、皇帝のみ五本爪の龍を用いることができ、黄色(=五行で中央の色=天下の中心を意味する)でした。五本爪の黄龍は皇帝のシンボルであり、中国の歴史ドラマなどで、皇帝がここぞというときに着ている礼服が、五本爪の黄色い龍の文様の衣装なのは、そういった背景からです。

桃仁の四気五味(四性五味)とは

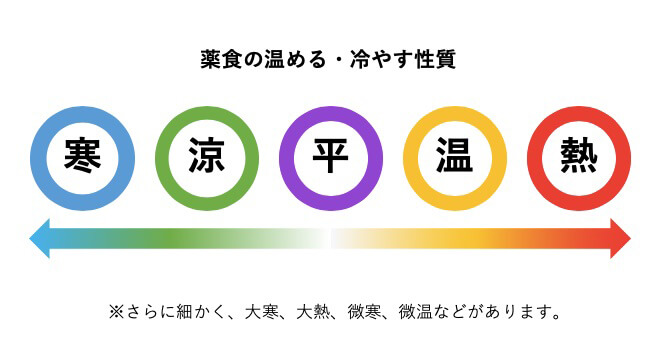

中薬・食物(薬食)には、四性(四気)と呼ばれる「寒・熱・温・涼」の4つの性質があり、さらに、温めもせず冷やしもしない、寒熱の偏りがないものは「平(へい)」と言います。桃仁は「平性」です。

■生薬や食べ物の「四気(四性)」

桃仁の四気五味(四性五味)は「平性、苦味」なので、次のような作用があることがわかります。

● 苦味=「瀉(しゃ:捨て去る)」「降(こう:降ろす)」「堅:けん」「燥(そう:乾燥させる)」といった作用のイメージ(ものによっては熱を冷ますイメージ)。

「瀉火(しゃか)」「瀉下(しゃげ)」などの下向きのイメージ。

下から(熱や停滞した邪気を)排泄させるイメージ。

体内に停滞した不要なものを排泄によって体外へ追い出すイメージ。

また、桃仁は「心・肝・肺・大腸のグループ」に作用し、これを中医学では「心経・肝経・肺経・大腸経に作用する(帰経する)」と表現します。

桃仁の分類:活血化瘀薬(かっけつかおやく)とは

中薬学の書籍では、桃仁は「活血化瘀薬」に分類されます。これは血脈を通し、瘀血を消散(消す・散らす)する薬物のことです。なお、活血化瘀薬は活血祛瘀(きょお)薬とも言います。どちらも同じ意味です。

血液の流れが滞っている状態を、瘀血(おけつ)あるいは血瘀(けつお)といいます。血液がドロドロになり、スムーズに流れなくなっているため、例えば血栓ができたり、血管壁が古いゴムのように脆くなったり、血液が血管の外に漏れたりすることもあります。また、血流の悪さから、良性・悪性を問わずデキモノ(腫塊:しゅ・かい)ができることもあります。

「活血化瘀薬」は、「辛・温」のものが多いです。辛味で気血を巡らせ、温性で血脈を通し血行を促進します。

ところが、桃仁の性味は「苦・平」です。つまり、苦味があり、温めも冷やしもしない性質を持ちます。これが桃仁の個性であり、使いどころなのです。

次からは桃仁の個性がどう活かされるのかを見ていきましょう。

2.桃仁はどんな時に用いられるのか(使用例)

桃仁は、主に以下の5パターンで用いられます。具体的な例を見ていきましょう!

なお、(1)~(5)に出てくる症状あるいは病名が瘀血によるものでなければ、当然ながら桃仁は使いません。

(2)血瘀によるデキモノ(=有形の邪気)に:「活血祛瘀」

(3)打撲などによる内出血に:「活血祛瘀」

(4)腸の粘膜が乾燥するタイプの便秘に:「潤腸通便」

(5)咳止めに:「止咳」

(1)血瘀による婦人科系のトラブルに:「活血祛瘀」

桃仁は、活血化瘀薬の中でも比較的に祛瘀の力が強く、血瘀による「月経痛・無月経・婦人科系の腫瘤・産後の腹痛・悪露停滞」などに、当帰(とうき)・赤芍(せきしゃく)・川芎(せんきゅう)・紅花(こうか)などと共に用いられます。

(方剤例)紅桃四物湯

紅桃四物湯は、日本ではエキス顆粒剤がないのが残念ですが、補血剤の代表ともいえる四物湯(地黄・当帰・白芍・川芎)に、比較的にシャープな効きの活血薬である紅花と桃仁を足したシンプル処方です。

日本人女性は貧血でなかったとしても血虚体質が多いと言われています。さらに、歳を重ねるにつれて男女問わず陰血の不足が進みます。したがって、単純に血流を良くする・血を活き活きさせる活血剤よりも、活血と補血とを兼ねた紅桃四物湯のような処方のほうが弊害が生まれにくく、使い勝手がよいのです。

陰血が足りないのに補わず、活血だけを行ってしまうと、少ない血が空回りして傷つき、ますます乾燥させてしまう弊害が生まれます。したがって、陰血不足がある場合は、必ず陰血を補いつつ、必要に応じて活血していきます。

(2)血瘀によるデキモノ(=有形の邪気)に:「活血祛瘀」

上述の「活血祛瘀」作用の続きですが、婦人科系の腫瘤のほか、腹腔内の腫瘤や、肺廱(肺化膿症)、腸廱(虫垂炎)などにも、桃仁は活用されます。

例えば、肺廱(肺化膿症)や腸廱(虫垂炎)は、熱邪と瘀血の両方がある状態なので、清熱薬で熱を冷ましつつ、桃仁などで祛瘀して、熱や瘀血を除きます。腸廱(虫垂炎)には、大黄、牡丹皮、芒硝などを合わせて用います。

(処方例)大黄牡丹皮湯

大黄牡丹皮湯は日本にもエキス顆粒剤がある漢方処方で、虫垂炎の薬としても有名です。

(処方例)葦茎湯(いけいとう)

肺廱(肺化膿症)には、鮮芦根(せんろこん)・冬瓜子(とうがし:冬瓜の種)・薏苡仁(よくいにん:ハトムギ)を配合するなどして治療します。

(3)打撲などによる内出血に:「活血祛瘀」

打撲外傷による内出血の腫脹・疼痛にも、桃仁の活血祛瘀のはたらきを用いて、紅花・当帰・酒大黄・穿山甲などの薬を配合して使用します。内出血など脈外の血は瘀血ですから、活血剤で治療します。

(処方例)復元活血湯(ふくげんかっけつとう)

(4)腸の粘膜が乾燥するタイプの便秘に:「潤腸通便」

桃仁は種子なので油脂を豊富に含んでいるため、潤燥滑腸(じゅんそうかつちょう)、つまり腸を潤して便通をよくするはたらきがあります。

腸壁の粘膜に潤いがないために滑りが悪く、大便が乾燥してコロコロと硬くなるような、いわゆる「腸燥便秘(ちょうそうべんぴ)」の改善に用います。

ただし、桃仁だけでは効能が十分ではないときがあります。その際は、ほかの潤燥滋陰薬や、麻子仁・杏仁・郁李仁・柏子仁など、同じように潤腸通便作用がある中薬と共に用います。

(5)咳止めに:「止咳」

桃仁は止咳平喘(しがい・へいぜん)の作用を持つため、杏仁などと共に用いて、喘咳の治療に役立てられます。

3. 桃仁の効能を、中医学の書籍をもとに解説

ここでは中薬学の書籍で紹介されている桃仁の効能を見ていきましょう。効能の欄には、四字熟語のような文字が並んでいます。一瞬ギョッとするかもしれませんが、漢字の意味から効能のイメージを掴むのに役立ちます。

桃仁(トウニン)

【分類】

活血化瘀薬

【処方用名】

桃仁・光桃仁・桃仁泥・トウニン。

【基原】

バラ科 Rosaceae のモモ Prnts Der.sica BATSCH,/モモ P. davidiana FR. などの成熟種子。

【性味】

苦、平。

【帰経】

心・肝・肺・大腸。

【効能】

活血祛瘀(かっけつきょお)・潤腸通便(じゅんちょうつうべん)。

【応用】

1.痛経・血滞による経閉・産後の瘀滞による腹痛・癥瘕・跌打損傷・瘀阻疼痛、および、肺廱・腸廱などに用いられる。桃仁は、祛瘀の力が比較的に強く、瘀血阻滞による婦人科の病証や癥瘕に対して、紅花・当帰・川芎・赤芍などと共に用いる。

(処方例)桃紅四物湯(とうこうしもつとう)

損傷による瘀痛に対して、紅花・当帰・酒大黄・穿山甲などの薬を配合して用いる。

(処方例)復元活血湯(ふくげんかっけつとう)

肺廱・腸廱の初期はみな熱鬱瘀滞に属すがゆえに清熱薬を用いる際に、よく桃仁を佐薬として祛瘀し、泄熱消廱を助けることができる。

肺廱に対しては、鮮芦根・冬瓜子・薏苡仁を配合する。

(処方例)葦茎湯(いけいとう)

腸廱に芒硝を合わせて用いる。

(処方例)大黄牡丹皮湯(だいおうぼたんぴとう)

みな桃仁の化滞散瘀の効能を用いている。

2.腸燥便秘に用いる。桃仁は潤燥滑腸の効能がある。よく火麻仁・瓜楼仁などと用いる。

このほか、桃仁は、止咳作用があり、咳嗽気喘の治療に補助として用いられる。

【用量・用法】

6~10g。搗いて砕いて、煎服。

【使用上の注意】

① 種皮を除き搗き砕いて用いるのがよい(桃仁泥)。

② 桃仁は「走きて守らず」「瀉多補少」であるから、瘀血がないものや泥状便には用いない。妊婦は禁忌。

※【分類】【処方用名】【基原】【参考】【使用上の注意】は『中医臨床のための中医学』(医歯薬出版株式会社)より部分的に引用/【性味】【帰経】【効能】【応用】【用量・用法】は『中薬学』(上海科学技術出版社)より部分的に抜粋し筆者が和訳・加筆したもの

かわいらしい桃の花や、くだものとしての上品な甘さ・香りのイメージとは対照的に、中薬として用いられる桃の種(桃仁)は、なかなか力強い効能を持っています。

活血化瘀薬の中でも、明らかに瘀血がある場合に使われ、また、虚(不足、弱り)が強すぎないことも、使用の判断材料になります。使う時には少し注意が必要な中薬です。

また、同じ活血化瘀薬の中でも、頭部に効きやすいもの、腰から下に効きやすいものなど、それぞれ得意な部位がありますが、桃仁は(必ずではありませんが)どちらかというと下腹部あたりの症状に使われることが多いように思います。

4.桃仁の注意点

『中薬学(上海科学技術出版社)』の桃仁の【使用上の注意】に“(2)桃仁は「走きて守らず」「瀉多補少」であるから、瘀血がないものや泥状便には用いない。妊婦は禁忌。”とあります。その理由は以下のとおりです。

(1)「走きて守らず」「瀉多補少」「瘀血がないものには用いない」

あらためて強調しておきたいのは、桃仁は活血化瘀薬の中でも、比較的に祛瘀(瘀血を取り除く力)が強い生薬だということです。つまり、「補う」よりも「瀉(捨て去る)」の中薬です。

「走きて守らず」とは、「巡りをよくするけれど、補ったり守ったりはしない」といったような意味です。桃仁の性質をよく表しています。

そのため、明らかな瘀血がない場合には用いず、また、虚(不足、弱り)が強い場合には注意が必要です。

(2)「泥状便には用いない」

桃仁には腸を潤すことによる通便作用があるため、もともと便がやわらかい~ゆるい人が服用すると、さらにゆるくなってしまうことがあります。特に、泥状便や下痢傾向がある場合には、基本的には用いません。

ただし、個人差があり、たいして変化のない人もいれば、逆に困るほどゆるくなってしまう人もおり、服用量によっても違ってきます。

(3)「妊婦は禁忌」

活血化瘀薬は、全般的に妊娠中の使用が禁忌とされ、桃仁も例外ではありません。

(妊娠中でも服用できる活血作用のある中薬も一部あることはあります。桃仁は使わない。)

5. 桃の葉ちょこっとコラム

最後に、桃の葉について少しご紹介します。日本では、古くから受け継がれる生活の知恵として、桃の葉は「あせもの特効薬(外用)」の別名で親しまれてきました。なお、日本の法律では柿の葉は医薬品ではありません。

煎じたエキスを肌にパッティングして塗ったり、薬草パックにひとつかみの葉を詰めて、空の浴槽に入れてからお湯はりをして薬湯にしたりします。紅茶のように熱湯を注いで抽出したエキスを利用するのもOKです。夏になると毎年あせもに悩む方は、お試しあれ。

桃の葉のローションなどの市販品も便利ですが、皮膚が弱い方やアレルギー体質の方は、基剤(ワセリンやアルコールなど)が合わないケースも割と見かけます。桃の葉を水で煮出して使うのが一番安心です。

ただし、煎じ液は、いわば「無添加のスープ」。お味噌汁と同じで、冷蔵庫に入れても2日目くらいから痛み始めます。保管は必ず冷蔵庫で、1日以内に使い切りましょう。

なお、桃仁そのもの・桃仁を含む漢方処方は日本では医薬品です。使用を検討される方は、まずは中医学の専門家にご相談するのがおすすめです。

参考文献:

・小金井信宏(著)『中医学ってなんだろう(1)人間のしくみ』東洋学術出版社 2009年

・内山恵子(著)『中医診断学ノート』東洋学術出版社 2002年

・丁光迪(著)、小金井 信宏(翻訳)『中薬の配合』東洋学術出版社 2005年

・凌一揆(主編)『中薬学』上海科学技術出版社 2008年

・中山医学院(編)、神戸中医学研究会(訳・編)『漢薬の臨床応用』医歯薬出版株式会社 1994年

・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための中薬学』医歯薬出版株式会社 2004年

・翁 維健(編集)『中医飲食営養学』上海科学技術出版社 2014年6月

・日本中医食養学会(編著)、日本中医学院(監修)『薬膳食典 食物性味表』燎原書店 2019年

・許 済群(編集)、王 錦之(編集)『方剤学』上海科学技術出版社 2014年

・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社 2004年

・伊藤良・山本巖(監修)、神戸中医学研究会(編著)『中医処方解説』医歯薬出版株式会社 1996年

・李時珍(著)、陳貴廷等(点校)『本草綱目 金陵版点校本』中医古籍出版社 1994年