知れば知るほど奥が深い漢方の世界。患者さんへのアドバイスに、将来の転職に、漢方の知識やスキルは役立つはず。薬剤師として今後生き残っていくためにも、漢方の学びは強みに。中医学の基本から身近な漢方の話まで、薬剤師・国際中医師の中垣亜希子先生が解説。

第111回 「金銭草(キンセンソウ)」の効能 石を溶かす!

「金銭草(キンセンソウ)」という生薬をご存知でしょうか? 中医学(中国伝統医学)では「石を溶かす薬」の代表的な存在で、日本でも入手しやすいです。今回は、中医学的な「金銭草」の効能や使われ方を紹介しましょう。

- 1.金銭草(キンセンソウ)とは

- 金銭草(キンセンソウ)の四気五味(四性五味)とは

- 利水滲湿薬(りすい・しんしつ・やく)とは

- 2.金銭草(キンセンソウ)はどんな時に用いられるのか(使用例)

- (1)尿路系炎症や尿路系結石に:「利水通淋・排石」

- (2)湿熱の黄疸・胆石に:「清熱除湿・退黄(せいねつじょしつ・たいおう)」

- (3)皮膚の炎症や毒蛇に咬まれた傷に:「解毒消腫(げどく・しょうしゅ)」

- 3.金銭草を用いた症例

- 【症例1】尿路結石を繰り返す(30代 男性)

- 【症例2】胆泥があるが、手術は避けたい(60代後半 女性)

- 4.金銭草(キンセンソウ)の効能を、中医学の書籍をもとに解説

- 5.金銭草(キンセンソウ)の注意点

1.金銭草(キンセンソウ)とは

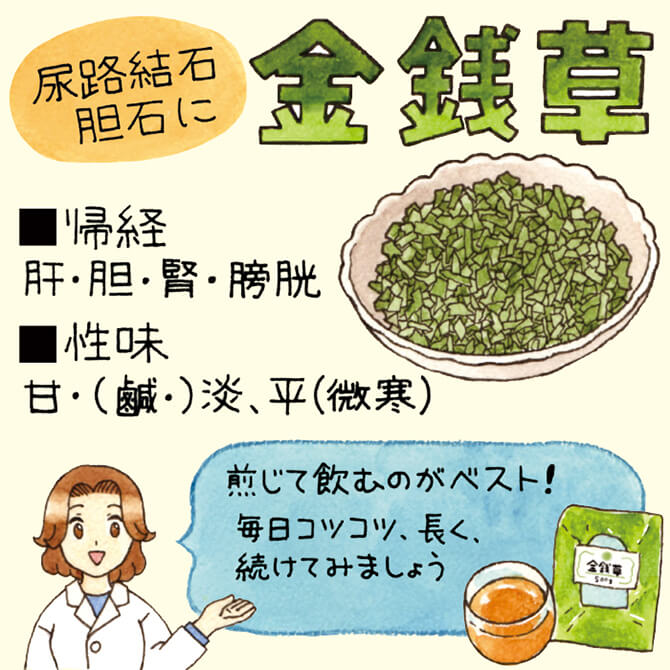

金銭草(キンセンソウ)は、「尿路結石」「胆石」の両方に用いることができる、頼もしい中薬です。日本では食品扱いで煎じて飲むほか、錠剤もあるようです。

『中医臨床における中薬学』(医歯薬出版株式会社)には、金銭草の説明として、

と書かれており、基原となる植物が3種類あります。日本でも、「金銭草」や「カキドオシ」「連銭草」などの名前のものが存在します。

日本の生薬問屋さんが販売しているものとしては、金銭草と連銭草があります。両者は名前が似ていますが、乾燥した葉の状態で香りが異なりますので、異なる植物なのだろうと想像がつきます。

「石を溶かす薬」としては日本では「裏白樫(ウラジロガシ)」も有名で、有効成分が抽出されたものが医療用医薬品『ウロカルン錠』です。私が保険薬局で働いていたころ、ウロカルンをときおり処方する医師がいらっしゃいましたが、患者さんの話によると「できたら、裏白樫を煎じて飲むと良い」と話されていたようでした。

ちなみに、その医師は漢方医ではありませんでしたが、しゃっくりが止まらない患者さんに対して、「漢方薬局で柿のヘタを買って、煎じて飲みなさい」という、通な情報をご存じの先生でした。

金銭草(キンセンソウ)の四気五味(四性五味)とは

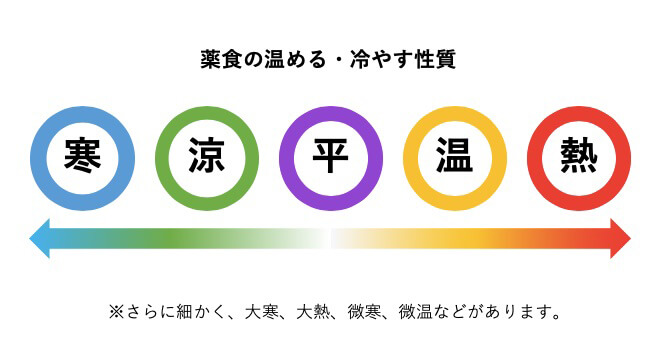

中薬・食物(薬食)には、四性(四気)と呼ばれる「寒・熱・温・涼」の4つの性質があり、さらに、温めもせず冷やしもしない、寒熱の偏りがないものは「平(へい)」と言います。金銭草(キンセンソウ)は「平性(書籍によっては、微寒性)」です。

■生薬や食べ物の「四気(四性)」

金銭草(キンセンソウ)の四気五味(四性五味)は「平性(微寒性)、甘・(鹹・)淡味」なので、次のような作用があることがわかります。なお、鹹は「かん」と読み、塩気や塩辛いといった意味です。

● 甘味:補う作用。(→よどみを生む)

● 淡味:利水滲湿作用。不要な水のダブつきを解消する。

● 鹹味:「軟堅(なんけん)・散結(さんけつ)」作用。堅いものを軟らかくして(やわらかくして)、かたまりを散らすイメージ。

また、金銭草(キンセンソウ)は「肝・胆・腎・膀胱のグループ」に作用し、これを中医学では「肝経・胆経・腎経・膀胱経に作用する(帰経する)」と表現します。

利水滲湿薬(りすい・しんしつ・やく)とは

中薬学の書籍では、金銭草は「利水滲湿薬」に分類されます。これは水道を通して、水湿(湿邪。水のダブつき・不要な水といったイメージ)を滲除(滲み出させて除く)する薬物のことです。

薬味に「淡」のものが多いため「淡滲利湿薬(たんしん・りしつ・やく)」と言われることもあるほか、服用すると尿量が増すことから「利小便薬」とも呼ばれます。

「利水滲湿薬」の作用は、おおまかに以下の3種に分けることができます。

● 利水通淋(りすい・つうりん)作用:湿熱を除き、小便の出を正常化する。小便渋痛・混濁がある淋証に用いる。

● 利水退黄(りすい・たいおう)作用:湿熱を除き、黄疸を治療する。

「利水」とは「体内の水のダブつきを解消、余分な水を除く」作用のことです。ただし、西洋医学の利尿薬のように、水を抜き過ぎて脱水させてしまうという心配はありません。作用機序はいまだ不明ですが、薬自体が程よく水分代謝を調整してくれることがわかっています。(だからと言って、「使い過ぎ」や「体質に合わないのに使用する」などは論外です。その人の状況・体質にとって必要、という大前提のもとの話です)

ちなみに、中医学の“淋”は、西洋医学の感染症の“淋病”を指すものではありません。しかし、ややこしいことに「淋証」は尿路系の炎症の意味をもつため、西洋医学で言う淋病から中医学の淋証が引き起こされる可能性はあることを付け加えておきます。

また、「利水滲湿薬」は陰液(潤い・体液)を消耗します。したがって、陰虚(潤い不足・体液不足、体内の液体が不足している状態)による小便不利(尿の量や回数が少ない・尿の排出困難)や、短渋(尿量が少なくて出渋ること)、湿熱によらない遺精(不随意の射精)・滑精(夢とは無関係な遺精)には、単独で用いてはなりません。

2.金銭草(キンセンソウ)はどんな時に用いられるのか(使用例)

金銭草は、以下のようなケースで用いられます。次項からは具体的な例を見ていきましょう!

(2)湿熱の黄疸・胆石に:「清熱除湿・退黄(せいねつじょしつ・たいおう)」

(3)皮膚の炎症や毒蛇に咬まれた傷に:「解毒消腫(げどく・しょうしゅ)」

金銭草といえば、まずは、「石に効く薬!」というイメージがあります。

今回は、尿路結石や胆石の中医学的な病機(病気に至る機序)、体質別の治療法や漢方薬については割愛しますが、用いるのは金銭草だけではありません。本記事は体にできる石ではなく、金銭草の効能にフォーカスしているということを念頭に置いてください。

(1)尿路系炎症や尿路系結石に:「利水通淋・排石」

金銭草は尿路結石を治療する要薬で、「利水通淋」「排除結石」の作用があることから、湿熱による熱淋(ねつりん:尿路系の炎症など)・砂淋(さりん:尿路系の砂状結石)・石淋(せきりん:尿路系結石)の治療に用いられます。

単品を大量に用いて煎じてお茶代わりに服用するか、海金沙(かいきんさ)や鶏内金(けいないきん)など、結石を治療する他の中薬と共に煎じて用いられます。

(2)湿熱の黄疸・胆石に:「清熱除湿・退黄(せいねつじょしつ・たいおう)」

金銭草は肝胆の湿熱を除くことから、黄疸の治療に茵蔯蒿(いんちんこう)や山梔子と共に用いられます。また、胆石を溶かして排出する作用も持ちます。

🔽 山梔子について解説した記事はこちら

(3)皮膚の炎症や毒蛇に咬まれた傷に:「解毒消腫(げどく・しょうしゅ)」

新鮮な金銭草を搗いて(ついて)砕き、皮膚化膿症・毒蛇に咬まれた傷・火傷などに外用します。

3.金銭草を用いた症例

ここまで述べてきたように、金銭草は「尿路結石」「胆石」の両方に用いることができます。

尿路結石は尿路にある結石ですので、尿とともに排出されます。したがって、金銭草などの排石作用を持つ生薬を大量に煎じて飲み、水分・尿の排出経路を通して、石が排出される筋道をつくるようにします。

一方、胆石は胆のう内にある石ですので、ウンチの通り道を通って排出されます。したがって、胆石が排出されやすいように、便秘を避けウンチの排出をよくし、石が排出される筋道をつくることを心がけます。

以下に、私の薬局での症例を2つ紹介します。

【症例1】尿路結石を繰り返す(30代 男性)

尿路結石以外に既往歴なし。舌やや暗紅、薄白苔。ほか、特に大きく問題なし。(あまり本気で漢方相談したくないご様子、おそらく脾虚あり)

ご本人曰く、1年続けて、その間に一回も結石ができなかったことにビックリ&感動。その後、何年か続けて卒業しました。体質的に石ができやすい人は繰り返しできるようです。

【症例2】胆泥があるが、手術は避けたい(60代後半 女性)

本人の希望で、できれば手術は避けたいとのこと。医師にも相談済みで、手術を先延ばしにしてもらっている。既往歴いろいろ、体質的に色々あるが、割愛。

肝鬱があるので、疏肝作用のある漢方薬・通便作用のある漢方薬との併用で効果が高まることを告げるが、飲みたくないとのことで、ダメ元で金銭草と裏白樫のみでいく。(購入頻度的に、まったくこの量&毎日の服用ではないご様子)

なかなか頑固な胆泥で、数カ月続けても、検査結果にあまり変化がみられなかったものの、1~2年続けているうちに胆のう内の砂が動くようになって、手術を回避できたとの報告がありました。もう少しよく効かせるために、コンスタントにしっかり量を飲むことをお伝えしました。

4.金銭草(キンセンソウ)の効能を、中医学の書籍をもとに解説

ここでは中薬学の書籍で紹介されている金銭草の効能を見ていきましょう。効能の欄には、四字熟語のような文字が並んでいます。一瞬ギョッとするかもしれませんが、漢字の意味から効能のイメージを掴むのに役立ちます。

【分類】

利水滲湿薬

【処方用名】

金銭草、過路黄、銅銭草、対坐草、大葉金銭草、大金川草。

【基原】

シソ科 Labiatae のカキドオシ Glechoma hederacea L. subsp. Grandis HARA の全草が正品であると考えられるが、他にマメ科 Leguminosae のヌスビトハギ属植物 Desmodium styracifolium MERR. やサクラソウ科 Primulaceae のオカトラノオ属 Lysimachia christinae HANCE. の全草も同様に利用される。異物同名品が多い生薬であるが、これら3種以外に由来するものは使用すべきでない。

【性味】

甘・(鹹・)淡、平(微寒)。

【帰経】

肝・胆・腎・膀胱。

【効能】

利水通淋(りすい・つうりん)、除湿退黄(じょしつ・たいおう)、解毒消腫(げどく・しょうしゅ)。

【応用】

1.熱淋・砂淋・石淋に用いる。金銭草は、利水通淋・排除結石する作用があるため、泌尿器系結石(尿路結石)を治療する要薬である。金銭草単独を大量に煎じてお茶として飲む、あるいは、海金砂・鶏内金などを配合して用いる。

2.湿熱黄疸に用いる。金銭草は、肝胆湿熱を清するので黄疸の治療に用いる。茵蔯蒿や山梔子と共に用いる。金銭草はまた、肝胆結石病(胆石)に用いられる。

このほか、金銭草は悪瘡腫毒、毒蛇咬傷に用いられる。鮮品をついて砕いて、汁は飲んで、残りは外用する。

【用量・用法】

15~30g。鮮品は60~150g。煎服。外用には適量。

【使用上の注意】

長期間持続して服用しなければ有効ではなく、一般に一カ月以上を要する。

※【分類】【処方用名】【基原】【性味】【参考】【用量】【使用上の注意】は『中医臨床のための中医学』(医歯薬出版株式会社)より部分的に引用/【性味】【帰経】【効能】【応用】【附薬 龍歯】は『中薬学』(上海科学技術出版社)より部分的に抜粋し筆者が和訳・加筆したもの

このように、金銭草は尿路結石・胆石の両方に用いることができる、非常に心強い存在です。そのため、結石治療の要薬と呼ばれます。尿路系の炎症や尿路系の感染症にも用います。

5.金銭草(キンセンソウ)の注意点

『中薬学(上海科学技術出版社)』の金銭草の【使用上の注意】に“長期間持続して服用しなければ有効ではなく、一般に一カ月以上を要する。”とあるように、結石を治療する際には、飽きずに毎日コツコツ続ける必要があります。

量を多めに使わなければ効果が出にくいため、乾燥した薬草の状態で購入して、自宅でコトコト煎じて(煮て)、お茶のように毎日飲むのが一番効果的です。たいていの漢方薬局で取り扱っている煎じパック(お茶パックの大きいバージョン)を利用すると、後片付けが楽ちんです。

金銭草や裏白樫が詰められたティーバッグ、錠剤なども販売されていますが、金銭草10~15グラムを煎じるのと比較すると、含有量が少なすぎて効果が発揮されにくいです。金銭草500g入りと煎じパックを購入し、ご自身で毎日煎じるのが、最も安価かつ効果的でおすすめです。

金銭草は日本では食品扱いとなりますが、気になる方は、まずは中医学の専門家にご相談なさってみてください。

参考文献:

・小金井信宏(著)『中医学ってなんだろう(1)人間のしくみ』東洋学術出版社 2009年

・内山恵子(著)『中医診断学ノート』東洋学術出版社 2002年

・丁光迪(著)、小金井 信宏(翻訳)『中薬の配合』東洋学術出版社 2005年

・凌一揆(主編)『中薬学』上海科学技術出版社 2008年

・中山医学院(編)、神戸中医学研究会(訳・編)『漢薬の臨床応用』医歯薬出版株式会社 1994年

・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための中薬学』医歯薬出版株式会社 2004年

・翁 維健(編集)『中医飲食営養学』上海科学技術出版社 2014年6月

・日本中医食養学会(編著)、日本中医学院(監修)『薬膳食典 食物性味表』燎原書店 2019年

・許 済群(編集)、王 錦之(編集)『方剤学』上海科学技術出版社 2014年

・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社 2004年

・伊藤良・山本巖(監修)、神戸中医学研究会(編著)『中医処方解説』医歯薬出版株式会社 1996年

・李時珍(著)、陳貴廷等(点校)『本草綱目 金陵版点校本』中医古籍出版社 1994年

・礒濱 洋一郎(著)『五苓散のアクアポリンを介した水分代謝調節メカニズム』