知れば知るほど奥が深い漢方の世界。患者さんへのアドバイスに、将来の転職に、漢方の知識やスキルは役立つはず。薬剤師として今後生き残っていくためにも、漢方の学びは強みに。中医学の基本から身近な漢方の話まで、薬剤師・国際中医師の中垣亜希子先生が解説。

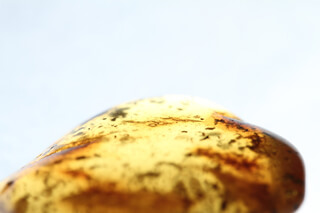

第118回 「琥珀」の効能 精神安定作用&血流改善など

みなさんは「琥珀(コハク)」にどんなイメージを持っていますか? 言葉の響きも魅力的ですし、太古の化石でもあり、とてもロマンを感じさせる存在です。有名な恐竜映画では、琥珀の中に閉じ込められた蚊の血液から恐竜を復活させる、という設定が描かれていました。今回は、琥珀の中医学的な効能についてお話しします。

1. 琥珀も中薬になる

琥珀は、松やカエデといった樹木の樹脂が、長い年月をかけて地中で化石化したものです。まれに、樹脂が固まる過程で虫が封じ込められることもあります。中薬として利用する際は、不純物を取り除いて粉末状にします。

琥珀の四気五味(四性五味)とは

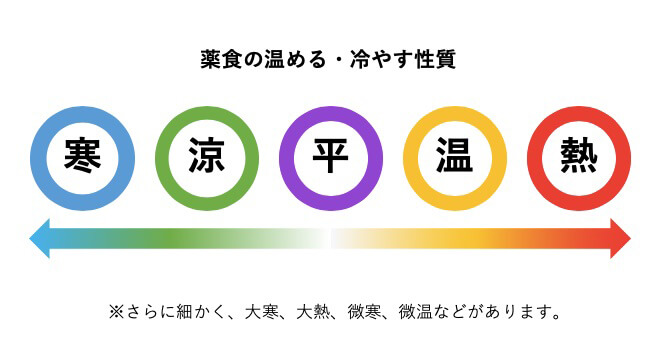

中薬・食物(薬食)には、四性(四気)と呼ばれる「寒・熱・温・涼」の4つの性質があり、さらに、温めもせず冷やしもしない、寒熱の偏りがないものは「平(へい)」と言います。柿蒂は「平性」です。

■生薬や食べ物の「四気(四性)」

琥珀の四気五味(四性五味)は「平性、甘味」なので、次のような作用があることがわかります。

・甘味=補う作用。(→よどみを生む)

また、琥珀は「心・肝・膀胱のグループ」に作用し、これを中医学では「心経・肝経・膀胱経に作用する(帰経する)」と表現します。

琥珀の分類:重鎮安神薬

中薬学の書籍では、琥珀は「安神薬」のうち、「重鎮安神薬(じゅうちん・あんじん・やく)」です。「安神薬」とは、精神安定作用・鎮静作用をもつ薬物の総称であり、さらに以下の2つに分類されます。

【安神薬の2つの分類】

重量のある鉱石類・介類。その重みで、鎮めて、怯え(おびえ)を除く。琥珀はこちらに分類される。

例:竜骨、牡蛎、琥珀、水晶、真珠など

養心安神薬:

主に植物薬。心と肝を補う(養心滋肝)。

例:竜眼肉、遠志、酸棗仁、夜交藤など

重鎮安神薬は実証に、養心安神薬は虚証に用いられることが多いですが、虚実狭雑証には併用して効果を高めます。

重鎮安神薬は、その重さが鎮静安神に働き、陽気の躁動(このケースでは陽気が浮き上がって動きまわって悪さするイメージ)による動悸・不眠・狂躁・痙攣・煩躁などの治療に用いられます。

ただし、浮陽(浮き上がった陽気)を引き起こした原因を除くことはできませんから、根本原因を治療する薬物を配合する必要があります。

2. 琥珀はどんな時に用いられるのか(使用例)

琥珀は、主に以下の4パターンで用いられます。具体的な例を見ていきましょう!

(2) 血瘀気滞による無月経・腹腔内腫瘤に:「活血散瘀(かっけつ・さんお)」

(3) 膀胱湿熱による排尿痛・排尿困難・血尿に:「利水通淋(りすい・つうりん)」

(4) 皮膚の潰瘍に:「止血・生肌斂瘡(しけつ・せいき・れんそう)」

(1)精神不安による動悸・不眠などに:「鎮驚安神」

琥珀はその精神安定作用・鎮静作用により、心神不寧の動悸・健忘・不眠・多夢・驚きやすいなどの症候に、夜交藤(やこうとう)・酸棗仁(さんそうにん)・茯神(ぶくしん)・遠志(おんじ)・朱砂(しゅしゃ/しゅさ)などと組み合わせて用いられます。

(方剤例)琥珀抱竜丸、琥珀寿星丸

(2)血瘀気滞による無月経・腹腔内腫瘤に:「活血散瘀」

琥珀は、血瘀(≒血の滞り、血の巡りが悪い)・気滞(≒気の滞り、気の巡りが悪い)による無月経・腹腔内腫瘤・外傷の痛みなどに対して、当帰(とうき)・莪朮(がじゅつ)・烏薬(うやく)などの活血薬(かっけつやく)・破血薬(はけつやく)と共に用います。

「活血」とは、「血を活き活きとさせ(≒血の流れをよくする)」、「散瘀」とは「瘀血(≒血の滞り)を散らす」という意味です。

(方剤例)琥珀散

近代では、田七人参と配合して粉末で服用し、冠動脈疾患の治療にも用いられます。

また、男性の陰嚢や、女性の陰唇の血腫あるいは子宮のうっ血に対して、単味の粉末を用いて治療することもあります。

(3)膀胱湿熱による排尿痛・排尿困難・血尿に:「利水通淋」

利水通淋(利尿通淋とも言います)作用とは、排尿痛・排尿困難・濁尿などの尿の出にくい状態を、利尿作用によって改善することです。琥珀は、膀胱湿熱(ぼうこうしつねつ=膀胱に湿熱邪がある状態)の排尿痛・排尿困難・血尿といった「淋証」の熱を除き、小便の出を正常化します。

琥珀は「利尿通淋」の効能と、「散瘀止血≒瘀血を散らし、止血する」の効能を併せ持つため、「淋証」のなかでも特に血淋(尿中に血液が混じる)に効果的ですが、石淋(尿路結石)にも熱淋(急性の尿路感染症など)にも用いられます。

(4)皮膚の潰瘍に:「止血・生肌斂瘡」

琥珀の粉末を外用すると、出血・痒み・湿疹・ただれ・傷などに効果的です。皮膚の潰瘍や外傷出血などに、粉末にして外用します。

3. 琥珀の効能を、中医学の書籍をもとに解説

ここでは中薬学の書籍で紹介されている琥珀の効能を見ていきましょう。効能の欄には、四字熟語のような文字が並んでいます。一瞬ギョッとするかもしれませんが、漢字の意味から効能のイメージを掴むのに役立ちます。

【分類】

安神薬(のうちの重鎮安神薬)

【処方用名】

琥珀・血珀・老琥珀・琥珀屑。

【基原】

琥珀 Amber は古代のカエデやマツなどの樹脂が長期間地層中に埋没し化石化したもの。

【性味】

甘、平。

【帰経】

心・肝・膀胱。

【効能】

定惊安神(ていりょう/あんしん)・活血散瘀(かっけつ/さんお)・利尿通淋(りにょう/つうりん)。

【応用】

1. 惊風癲癇等の証に用いる。琥珀は、よく朱砂・全蝎などの熄風鎮痙薬と共に用いて惊風癲癇を治療する。心悸不安・失眠・多夢などの証に対しては、酸棗仁・夜交藤・朱砂などの薬と配合する。

2. 血滞経閉・癥瘕疼痛などの証に用いる。琥珀散のように、他の活血破瘀薬と共に用いる。当帰・莪朮・烏薬と配合し、血滞気阻の月経不通および外傷瘀腫疼痛を治療する。近代では、三七と配合して粉末で服用し冠動脈性心疾患を治療する。また、陰嚢や婦女陰唇の血腫あるいは子宮鬱血に単味の粉末で服用して効果が有る。

3. 小便不利あるいは癃閉の証に用いる。利尿通淋・散瘀止血の効能があるゆえに、特に血淋に効果的で、石淋・熱淋などの証にも用いられる。単味でも有効である。小便尿血を治療する≪直指方≫の如く、単味で散薬で用いて灯芯湯、もしくは、葱白煎湯で冲服すると砂淋・石淋の治療に用いることができる。また、金銭草・木痛・篇蓄などの利尿通淋の品と配合すると熱淋・石淋の治療ができる。

【用量・用法】

1.5~3g。粉末状に粉砕して水で服用。煎じ液には加えない。…『中薬学』(上海科学技術出版社)

1.5~3g。丸・散として用いる。…『中医臨床のための中医学』(医歯薬出版株式会社)

【使用上の注意】

(1)湯剤には粉末を冲服。

(2)瘀滞がないときや陰虚内熱の小便不利には用いない。

※【分類】【処方用名】【基原】【使用上の注意】【用量・用法】は『中医臨床のための中医学』(医歯薬出版株式会社)より部分的に引用/【性味】【帰経】【効能】【応用】【用量・用法】は『中薬学』(上海科学技術出版社)より部分的に抜粋し筆者が和訳・加筆したもの

長い年月をかけてつくられた琥珀は、一般的にはロマンあふれる宝飾品ですが、中医学の観点から見てみると、メンタルにもフィジカルにも、内服でも外用でも用いられるれっきとした生薬なのです。

4. 琥珀の注意点

『中医臨床のための中医学』(医歯薬出版株式会社)の【使用上の注意】には、

“(1)湯剤には粉末を冲服。(2)瘀滞がないときや陰虚内熱の小便不利には用いない。“

と注意書きがあります。

(1)の「冲服(ちゅうふく)」とは、「煎じる必要のない薬材を細かく粉砕して、煎じ液に混ぜて服用する」ことです。

これは特定の薬材に限った服用法で、例えば、貴重な薬材(麝香・牛黄・鹿茸など)、揮発性が高く効能を保持する必要がある薬材(田七人参など)、高温で壊れやすいまたは水に溶けにくい薬材(青黛など)、生汁として使用する必要がある薬材(生藕汁・鮮生地汁など)の4種類の薬材に適しています。

5. 琥珀はどこで購入できる?

琥珀は、日本では医薬品扱いではありませんが、琥珀が含まれているタブレット状の健康食品などが漢方薬局で販売されています。それなりに体質を選ぶので、使用を検討される方は、まずは中医学の専門家にご相談するのがおすすめです。

参考文献:

・小金井信宏(著)『中医学ってなんだろう(1)人間のしくみ』東洋学術出版社 2009年

・内山恵子(著)『中医診断学ノート』東洋学術出版社 2002年

・丁光迪(著)、小金井 信宏(翻訳)『中薬の配合』東洋学術出版社 2005年

・凌一揆(主編)『中薬学』上海科学技術出版社 2008年

・中山医学院(編)、神戸中医学研究会(訳・編)『漢薬の臨床応用』医歯薬出版株式会社 1994年

・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための中薬学』医歯薬出版株式会社 2004年

・翁 維健(編集)『中医飲食営養学』上海科学技術出版社 2014年6月

・日本中医食養学会(編著)、日本中医学院(監修)『薬膳食典 食物性味表』燎原書店 2019年

・許 済群(編集)、王 錦之(編集)『方剤学』上海科学技術出版社 2014年

・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社 2004年

・伊藤良・山本巖(監修)、神戸中医学研究会(編著)『中医処方解説』医歯薬出版株式会社 1996年

・李時珍(著)、陳貴廷等(点校)『本草綱目 金陵版点校本』中医古籍出版社 1994年