学べば学ぶほど、奥が深い薬の世界。もと製薬企業研究員のサイエンスライター・佐藤健太郎氏が、そんな「薬」についてのあらゆる雑学を綴るコラムです。

グルタミン酸って何?食品以外の役割や医薬との関連を解説

1866年、ドイツの化学者リットハウゼンは、小麦のグルテンを硫酸で分解し、新規物質を分離しました。彼はこの化合物を、グルテンからとってグルタミン酸と命名します。

そしてその42年後、東京帝国大学教授であった池田菊苗は、全く違った方法でリットハウゼンと同じ化合物にたどり着きます。池田は昆布出汁のうま味に感動し、その成分を取り出そうと試みたのです。大量の昆布の煮汁を処理することで得られた結晶は、グルタミン酸のナトリウム塩でした。

この発見に着目した実業家鈴木三郎助は、これを調味料として製品化し、「味の素」の名で売り出します。味の素はやがて日本の食卓に定着し、一兆円企業にまで成長することになります。しかしその過程では、様々な風評被害に悩まされました。

明治期には「蛇を原料にしている」という噂が立ちましたし、チャイニーズレストランシンドローム(中華料理を食べた後に起きる、頭痛や全身の灼熱感などの症状)の原因物質として名指しされたこともありました。

一方で昭和30年代には、グルタミン酸を多量に摂取すると頭がよくなると説いた本がベストセラーになっています。これらはいずれも、十分な医学的根拠のある話ではありません。しかしこれほどの毀誉褒貶にさらされた化合物は、なかなかないことでしょう。

脳とグルタミン酸

グルタミン酸が与えたインパクトは、食文化や経済などの面のみにとどまりません。学問の世界においても、グルタミン酸は大きな影響を与えています。

グルタミン酸は、タンパク質を構成する20種のアミノ酸の一つであり、このためあらゆる生命体にとって欠かせない存在です。しかしそればかりではなく、脊椎動物の体内においては、神経伝達物質として不可欠の役割を演じています。

脳内の神経細胞にある受容体にグルタミン酸が結合することで、互いの結びつきが強くなり、これが記憶や学習につながると考えられています。先の「グルタミン酸をたくさん食べると頭がよくなる」という話も、ここから出てきたものです。

一方で、受容体を強く刺激して過剰に興奮させると、神経細胞は死に至ってしまいます。つまりこうした作用を持つ化合物は、神経毒性を持つということになります。

美味なる毒キノコ

イボテングタケという毒キノコがあります。このキノコは殺虫作用があり、古くからハエ取りに用いられてきました。人間に対しても神経毒性を示し、眠気、めまい、けいれんなど様々な症状を発します。

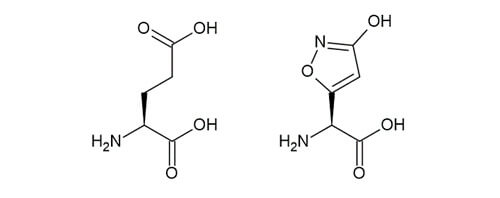

その有効成分は、イボテン酸と名付けられています。グルタミン酸の側鎖にあるカルボン酸が、ヒドロキシイソキサゾールというちょっと珍しい構造に変化しています。この部分はカルボン酸と同様に酸性を示すため、グルタミン酸とイボテン酸はかなり似通った作用を持つのです。

このような、似た性質を示す置換基は医薬化学の世界で「バイオアイソスター」(生物学的等価体)と呼ばれ、ドラッグデザインの上で重要です。イボテン酸は天然のバイオアイソスターというわけです。

イボテン酸は薬理作用だけでなく、味覚の面でもグルタミン酸と似ており、非常に強い旨味を感じさせます。このためイボテングタケはなかなか美味なのだそうですが、もちろん食べてはいけません。

虫下しのカイニンソウ

今でこそめったに見られなくなりましたが、かつては回虫などの寄生虫は国民病といってよいほどでした。これを追い出す「虫下し」として広く使われたのが、カイニンソウ(海人草、別名マクリ)と呼ばれる海草の煮出し汁です。

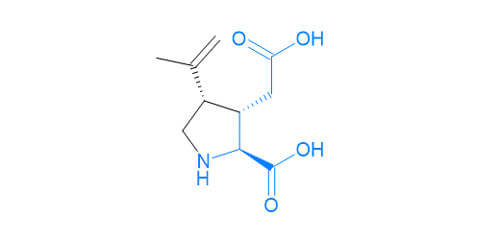

このカイニンソウの有効成分はカイニン酸と名付けられており、グルタミン酸にいくつかの原子が加わった構造を持ちます。このためカイニン酸はグルタミン酸受容体に結合し、神経細胞を過剰興奮させる作用を持つのです。

虫下しとしての薬効はまさにこの作用によるものであり、回虫などの運動を麻痺させて体外に排除します。現在では神経科学分野の試薬としても重要で、かなりの高額で販売されています。

アルツハイマー病治療薬にも

前述のように、グルタミン酸受容体は記憶や学習に深く関わります。アルツハイマー病の状態では、脳内に異常なタンパク質が蓄積し、グルタミン酸が常に放出されている状態になっています。

グルタミン酸受容体の一種であるNMDA受容体の拮抗薬は、神経細胞障害や記憶・学習障害などを抑える作用があります。これまでにメマンチンが承認されており、アルツハイマー病の治療に活用されます。また、ケタミンも同じ受容体に結合しますが、その作用は大きく異なり、麻酔薬として用いられます。

調味料として始まったグルタミン酸の研究は大きく拡大し、医薬や脳科学分野にも大きな貢献をしました。しかしケタミンの作用のようにまだまだ未解明の部分も多く、この化合物の科学は実に奥が深いと感じます。

<関連記事を読む>

・医薬としてのカフェイン

・ヤクルト1000は本当に効果があるのか?試験結果の信頼度を考える

・香辛料と医薬の意外なつながりとは?漢方薬や感染症対策、創薬に活用