知れば知るほど奥が深い漢方の世界。患者さんへのアドバイスに、将来の転職に、漢方の知識やスキルは役立つはず。薬剤師として今後生き残っていくためにも、漢方の学びは強みに。中医学の基本から身近な漢方の話まで、薬剤師・国際中医師の中垣亜希子先生が解説。

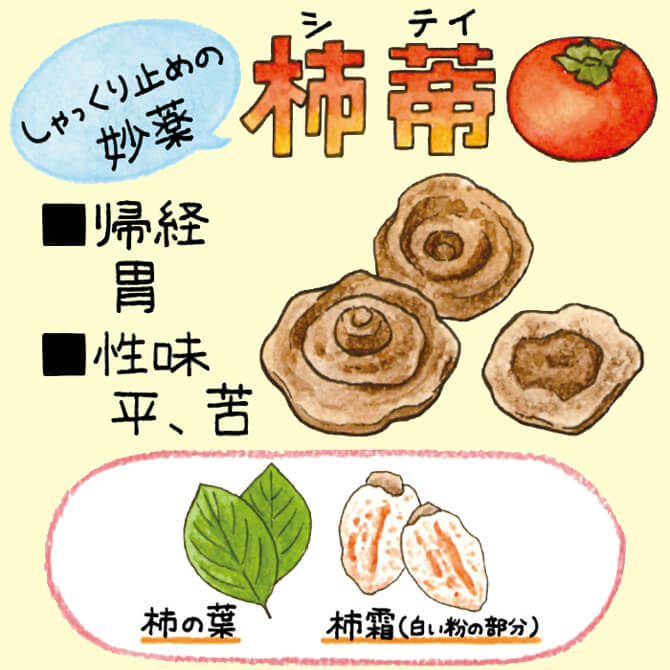

第117回 「柿蒂(シテイ・柿のヘタ)」の効能 しゃっくり止めの妙薬?!

「柿が赤くなると医者が青くなる」という言い伝えがあります。柿のヘタ「柿蒂(してい)」と、干し柿の白い粉「柿霜(しそう)」は中薬として、また、日本では柿の葉や柿渋が民間薬として用いられてきました。今回はその中でも柿のヘタ「柿蒂」の効能や使われ方を解説します。

1.柿のヘタも中薬になる

柿蒂(してい)とは、読んで字のごとく、「柿(かき)の蒂(へた)」のことです。私が中医学を勉強し始めた頃、「こんなものも薬になるの?!」と仰天した中薬のひとつです。笑

柿蒂の四気五味(四性五味)とは

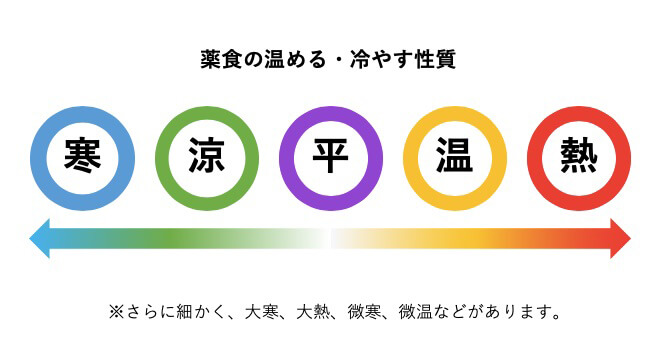

中薬・食物(薬食)には、四性(四気)と呼ばれる「寒・熱・温・涼」の4つの性質があり、さらに、温めもせず冷やしもしない、寒熱の偏りがないものは「平(へい)」と言います。柿蒂は「平性」です。

■生薬や食べ物の「四気(四性)」

柿蒂の四気五味(四性五味)は「平性、苦味」なので、次のような作用があることがわかります。

● 苦味=「瀉(しゃ:捨て去る)」「降(こう:降ろす)」「堅:けん」「燥(そう:乾燥させる)」といった作用のイメージ。下へ降ろすイメージ。

ものによっては熱を冷ますイメージ。

「瀉火(しゃか)」「瀉下(しゃげ)」などの下向きの作用のイメージ。

下から(熱や停滞した邪気を)排泄させるイメージ。

体内に停滞した不要なものを排泄によって体外へ追い出すイメージ。

また、柿蒂は「胃のグループ」に作用し、これを中医学では「胃経に作用する(帰経する)」と表現します。

柿蒂の分類:行気薬(こうきやく)

柿蒂は行気薬(理気薬)に分類されます。【気が、昇ったり・降りたり・出たり・入ったりすること】=【気の昇降出入(しょうこう・しゅつにゅう)】=【気の正常な流通・活動】を、中医学では「気機(きき)」と言います。

さらに、気の流通がスムーズにいかずに、滞った状態を「気滞(きたい)」と言います。柿蒂をはじめとする行気薬(理気薬)は、気滞に対し、気を巡らせて、気の流れを整える薬です。

● 気の滞り=気滞

なお、多くの行気薬は、その香り(辛温芳香)が、気の流れを整える作用を持ちます。ただし、辛味があって温かく、香りで気を散らす辛温香散であるがゆえに、気を消耗し陰を傷つける(耗気傷陰・もうきしょういん)ので、陰虚・気虚の人には慎重に用いなければならず、注意書きでも念を押されます。

しかし、柿蒂は辛温香散を持ちません。想像どおりの干からびた柿のヘタの匂いがしますが、強い香りがないのです。柿蒂が行気薬に分類されるのは、あくまでも気の流れを調える作用があるから。そして、その作用は「苦味」によるのです。

2.柿のヘタはしゃっくり止めの妙薬

柿蒂といえば、知る人ぞ知る「しゃっくり止め」です。中医学ではしゃっくりのことを「呃逆(あくぎゃく)」といい、柿蒂は「止呃の要薬」、つまり、「しゃっくり止めの重要薬」として有名です。

※「呃」の日本語読みは「あく・やく・えく」などあるようで、今回は、「あく」で統一しておきます。

私はしゃっくりが出た時に、柿蒂を煎じたことがありますが、いつも飲む前に治ってしまうので、いまだに実感できていません。昔は医師に勧められてしゃっくり止めとして柿蒂を買いに来られる患者さんも度々いらっしゃいました。

3.柿蒂はどんな時に用いられるのか(使用例)

胃気(胃の気)は下向きに働くのが、本来あるべき状態です。ところが、なんらかの原因で、胃の気が逆向き=上向き=胃気上逆(いきじょうぎゃく)になってしまうと、しゃっくり・吐き気・嘔吐・胃酸逆流・げっぷなどの症状があらわれます。

胃気上逆による呃逆(あくぎゃく=しゃっくり)があらわれた時に、柿の蒂の「苦味」が上向きになってしまった胃気を下向きに戻し、結果として呃逆や吐き気などの症状が止まる、というわけです。

柿蒂は平性なので寒熱の偏りがなく、組み合わせる生薬によって、冷えによるしゃっくりにも、熱によるしゃっくりにも対応できる非常に便利な薬材です。

言い方を変えれば、冷えによるしゃっくりなら温める中薬を、熱によるしゃっくりなら冷やす中薬を配合するということです。寒熱虚実にもとづいて、適当な配合をすれば降逆止呃の著効が得られます。

柿蒂が配合されている、呃逆薬の方剤例

※(2)を除いた3つは冷えている状態です。

(1)胃寒(いかん)の呃逆に

胃の冷えによるしゃっくりには、柿蒂に丁香(ちょうこう)・生姜(しょうきょう)などを配合して用います。丁香はスパイスとしておなじみのチョウジのことです。

(例)柿蒂散・丁香柿蒂散

日本では、一般用医薬品として柿蒂湯(柿蒂・丁香・生姜)がエキス顆粒剤として販売されています。

(2)胃熱(いねつ)の呃逆に

胃の熱によるしゃっくりには、柿蒂に、竹茹・黄連などを配合して用います。

(例)竹茹黄連柿蒂湯

(3)気虚(ききょ)の呃逆に

気の不足によるしゃっくりには、柿蒂に、人参・丁香などを配合して用います。

(例)柿銭散

(4)虚(ようきょ)の呃逆に

陽の不足によるしゃっくりには、柿蒂に、附子・人参・丁香などを配合して用います。

(例)丁附柿蒂散

お家でしゃっくりを止めたい時は?

方剤例に記載したような生薬がそろわなくとも、柿蒂を少量の生姜(冷蔵庫にあるショウガ)と一緒に水からコトコト煮て、煎じ薬にすれば急場をしのげます。しゃっくりが出やすい人は、漢方薬局で買える柿蒂を常備しておくとよいかもしれません。

胃を温めるとマシになるor胃を温めると気持ちいい感覚があるなら、生姜をもう少し増やしてみるとよいでしょう。

胃に熱がある際には、柿蒂の煎じ液で半夏瀉心湯などのエキス顆粒剤を飲むのもひとつでしょう。

4.柿蒂の効能を、中医学の書籍をもとに解説

ここでは中薬学の書籍で紹介されている柿蒂と柿霜の効能を見ていきましょう。効能の欄には、四字熟語のような文字が並んでいます。一瞬ギョッとするかもしれませんが、漢字の意味から効能のイメージを掴むのに役立ちます。

【分類】

行気薬

【処方用名】

柿蒂・柿銭・シテイ。

【基原】

カキノキ科 Ebenaceae のカキ Diospy-ros kaki L.f. の果蒂。

【性味】

苦、平。

【帰経】

胃。

【効能】

降気止呃(こうき・しあく/しえく)。

【応用】

胃失和降による呃逆の証に用いる。柿蒂は、平の性質を持ち苦味で降ろすため、冷やしも熱しもしないため、状況に応じて適切な薬剤を配合して用いる。

例えば、胃寒気逆の場合には、丁香・生姜を配合して、温中降逆止嘔する。

(方剤例)丁香柿蒂湯(ちょうこうしていとう)

もし、胃熱呃逆の場合には、芦根(ろこん)・竹茹(ちくじょ)などの清胃薬を配合して用いる。

【用量・用法】

6~10g。

※【分類】【処方用名】【基原】は『中医臨床のための中医学』(医歯薬出版株式会社)より部分的に引用/【性味】【帰経】【効能】【応用】【用量・用法】は『中薬学』(上海科学技術出版社)より部分的に抜粋し筆者が和訳・加筆したもの

柿蒂は煎じ薬で使われることが多いように思いますが、丸薬や散剤にも使われます。平性で寒熱に偏りがなく、苦味で逆気を下降してくれる、「止呃の要薬」として、非常に頼もしい存在です。

干し柿につく白い粉も中薬!「柿霜(しそう)」の効能

干し柿の表面についている白い糖分の結晶も「柿霜(しそう)」といって、れっきとした中薬です。私の祖母はノドが乾燥して空咳がよく出るタイプでしたが、干し柿が大好きで、旬になるとみんなからプレゼントされてよく食べていました。動物的な本能なのか、単に食の好みなのか、はたまた両方なのか、どちらにせよ理にかなっているなと思います。

干し柿(柿餅)の表面にできる白霜であり、加工して餅塊にするので「柿霜餅」ともいう。

【性味】

甘、涼。

【帰経】

肺、胃。

【効能と応用】

甘涼清潤で清熱生津・潤肺止咳に働くので、喉痛・口内炎・肺熱燥咳・肺癆喀血などに用いる。

【用量・用法】

3~9g。冲服。

※以上、すべて『中医臨床のための中医学』(医歯薬出版株式会社)より

5.柿の葉・柿渋ちょこっとコラム

最後に、日本の民間薬としても用いられてきた「柿の葉」と「柿渋」について少しご紹介します。

柿の葉といえば、「柿の葉寿司」が有名ですね。柿の葉は殺菌効果・防腐効果に優れているため古くから食の保存に用いられてきました。また、お茶としても飲まれてきました(食品扱い)。

柿の葉は、熱によって壊れにくいビタミンCを含みます。血管弛緩作用と血管収縮抑制作用があることが、奈良県立医科大学の研究により明らかになっているそうです。

柿渋染めに使うことで有名な柿渋は、渋柿の未熟な果実を粉砕・圧搾し、熟成・発酵して得られる赤褐色の抽出液のことをいいます。防腐剤や防虫剤として古くから用いられ、ミイラつくりの際に防腐剤としても用いられました。近年では、ノロウイルスや新型コロナウイルスに対する作用も期待されています。

なお、柿蒂を含む漢方処方は日本では医薬品扱いです。使用を検討される方は、まずは中医学の専門家にご相談するのがおすすめです。

参考文献:

・小金井信宏(著)『中医学ってなんだろう(1)人間のしくみ』東洋学術出版社 2009年

・内山恵子(著)『中医診断学ノート』東洋学術出版社 2002年

・丁光迪(著)、小金井 信宏(翻訳)『中薬の配合』東洋学術出版社 2005年

・凌一揆(主編)『中薬学』上海科学技術出版社 2008年

・中山医学院(編)、神戸中医学研究会(訳・編)『漢薬の臨床応用』医歯薬出版株式会社 1994年

・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための中薬学』医歯薬出版株式会社 2004年

・翁 維健(編集)『中医飲食営養学』上海科学技術出版社 2014年6月

・日本中医食養学会(編著)、日本中医学院(監修)『薬膳食典 食物性味表』燎原書店 2019年

・許 済群(編集)、王 錦之(編集)『方剤学』上海科学技術出版社 2014年

・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社 2004年

・伊藤良・山本巖(監修)、神戸中医学研究会(編著)『中医処方解説』医歯薬出版株式会社 1996年

・李時珍(著)、陳貴廷等(点校)『本草綱目 金陵版点校本』中医古籍出版社 1994年

・鶴永陽子(著)ほか『柿葉茶の浸出方法が抗酸化成分含量に及ぼす影響およびその浸出液の安定性』

・奈良県立医科大学(著)『柿ポリフェノールによる血管弛緩作用と血管収縮抑制作用を証明』

・奈良県立医科大学、工藤 利彩(著)、 勇井 克也(著)『未利用資源の血管機能解析』

・奈良県立医科大学(著)『柿タンニン(柿渋)による新型コロナウイルス感染症動物モデルでの重症化予防および感染伝播抑制効果を証明』